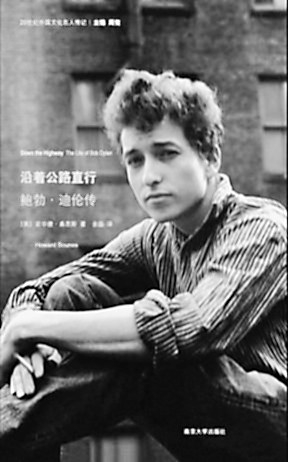

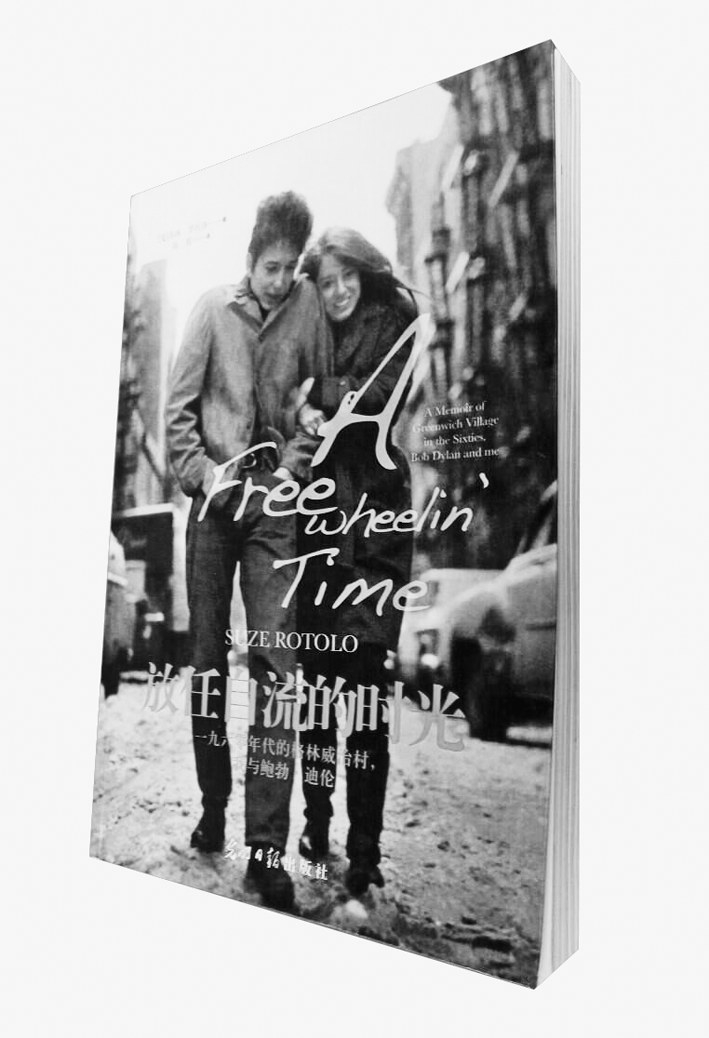

□桑克 诺贝尔奖的机会从来就是给媒体和公众的。 不过,对我来说这也是一个机会。不过,我的机会也就是蹭蹭这个大热闹来谈谈我个人比较感兴趣的人物而已。上次是君特·格拉斯或者特朗斯特罗姆,这次是鲍勃·迪伦。 上世纪八十年代的中国文化青年对鲍勃·迪伦这个摇滚诗人是相当熟悉的,不仅知道他的名字,而且多少会唱他的歌儿,不管英文多烂。 “一个男人走过多少路/才被叫作一个人/一只白鸽飞过多少海/才能安眠于沙滩” 这首歌的名字叫《答案在风中飘》,是鲍勃·迪伦金曲中的金曲。但是当时我从来没有见过谁拥有过这首歌的原版磁带。绝大多数人的磁带都是翻录的,讲究一点儿的人,自己复印一个模糊的鲍勃·迪伦头像,作为封面夹在磁带盒里;更讲究一点儿的人,则把英文歌词抄录在纸上,然后折成小型手风琴模样,塞在磁带盒里。 当时的磁带和现在的移动硬盘保存文件的技术性质完全不同。移动硬盘复制的音频文件永远都是一模一样的,原来唱的是什么音质,现在还是什么音质。而磁带复制的磁带就不行了,复制一次就会磨损一次,随着翻录次数的增加,声音效果就会越来越差。我相信那时候大家都听过不同音调的鲍勃·迪伦。即使如此,谁也挡不住鲍勃·迪伦二十多年前演唱的老声音,在我们荒芜而蓬勃的八十年代变成射击人心的地下摇滚音乐或者文学的灵魂之一。 “妈妈,把我的枪放在地上/我不能向任何人射击” 我不清楚崔健的《最后一枪》是否受过鲍勃·迪伦这首《叩响天堂之门》的影响。不过,据我所知,受鲍勃·迪伦影响的人不止某些音乐人,还有不少诗人和作家,比如我自己和几个朋友。因为鲍勃·迪伦唱的句子是诗——当时大家都是这么认为的,似乎从无疑义。而另外的人唱的可能就是歌词。在不少严肃的诗人眼中,歌词和文学的距离至少相差十万公里,而文学和诗的距离至少又差十万公里,里里外外相差二十万公里。这些话其实只是一种修辞方式,然而称鲍勃·迪伦是摇滚诗人却不是修辞,而是一种实际。我清楚地记得我第一次见张楚的时候,他对我说:“桑克,你听听我的诗——只不过我的诗是唱的。” 很多人不明白“为什么是鲍勃·迪伦”,这是可以理解的,但是你看了或者听了他的诗你就明白这是非常正常的,何况他并非诺奖候选名单的生客,和阿多尼斯、村上春树一样,近十年都是大热门之一,只不过真得了奖还是把内行人吓了一跳。因为比他好的诗人更多,就如比达里奥·福更好的剧作家更多一样。你可以为阿多尼斯鸣不平,我也可以为阿胥伯利或者伯恩哈德叫屈。不过除了钱和社会影响力,谁还在意这些事情呢。文学是心灵的事业,而欢呼与鄙视从来就是双胞胎。而达里奥·福在鲍勃·迪伦获奖这天去世只能证明更高存在的力量,任何事情在它面前都变小 了。 让我们在庆祝鲍勃·迪伦获奖的同时怀念达里奥·福吧。每年都会有一个获奖者,你还记得去年是谁吗?你还记得前年是谁吗?她或者他都写过什么?你可能不记得了,但是你却记得八十年代一根冰棍多少钱,一包大红门方便面多少钱。 上个世纪八十年代变成纪念品不是从今年开始的。怀念它确实更有道理,因为八十年代对鲍勃·迪伦的喜欢都是自发的。我自己也想不明白,或许仅仅因为喜欢而已,毕竟那时候的人更单纯。我喜欢你,我就哼,就唱,反正见不到面,反正看不到你的活动影像。只有磁带里略微走形的歌声,甚至翻唱的更为走形的歌声,但这些并不妨碍鲍勃·迪伦把他的思想浇注在坚硬的水泥地中,浇注到荒芜的树丛之中。 每当回忆八十年代的时候,我的耳边总是不由自主地回荡着熟悉的旋律。它们仿佛一直住在心脏小区里,一听到毗邻的心灵小姐的召唤,就会翻山越岭,来到耳边,比如中国的罗大佑,崔健,比如英文的约翰·列侬,鲍勃·迪伦或者卡彭特。我曾在怀念年轻岁月的长诗《青春》之中这么追忆过:“而这些或者那些,全是过气的回忆。/没谁对你的回忆感兴趣,哪怕/你是所谓的校园名人,哪怕你是民选的/艺术总统。我只对自己的感受有兴趣。/鲍勃·迪伦或者约翰·列侬,或者/其他退缩的尖刻的批评者和观察者。” 在另外一首诗中,我是这么写的:“心中的一个声音说:/是的,就在这里。/是的,这就是秘密带给人们的苦痛。/你宁愿像个白痴。//或者一个只对番茄感兴趣的/厨师。打着盹儿,听着衰老的鲍勃·迪伦,/听着平凡的糖果的絮语,/怀旧吧,愚蠢的孩子。” 衰老的75岁的鲍勃·迪伦,让我想起同样衰老的墨西哥诗人帕斯在得知自己获奖之后的反应。人的一生要做的事情是有限的,这种追念性质的奖究竟有什么意义我不知道——莫言和布罗茨基还算幸运的,得奖的时候算得上年轻力壮,那么失望的阿多尼斯还能再挺十年吗?我由衷希望他健康长寿。十年前,鲍勃·迪伦的自传《像一块滚石》中文版出版,我也抱着怀旧心理买了一本。我抽空看了他的传记电影《我不在那儿》,我不知道六个演员演的六个鲍勃·迪伦究竟哪个才是他。也许凯特·布兰切特反串的最像,一举手一投足,和她本人的差别真是天上地下。无所谓,反正对我来说,鲍勃·迪伦只是一种青春记忆,而他的灵魂在他的摇滚诗中可能还像他年轻时候的德行那样活着吧—— “好吧,有时我会喝醉/走路像鸭子,闻着像臭鼬/别伤害我的虚无,别伤害我的骄傲。” 别伤害我的骄傲——这首《我就会自由》可能不如《重访61号公路》那么有名,但是也挺有分量的。它明确地向任何一个私人表示,内心的骄傲不仅可以超越年龄,而且可以超越任何处境,比如秋天的灿烂以及秋天的冷。 《像一块滚石 鲍勃·迪伦回忆录》[美]鲍勃·迪伦 江苏人民出版社 几本书 关于鲍勃·迪伦 《沿着公路直行 鲍勃·迪伦传》 [英]霍华德·桑恩斯南京大学出版社 《经典摇滚音乐指南鲍勃·迪伦》 [英]UNCUT编辑部 北京联合出版公司 《老美国志异》 [美]格雷尔·马库斯南京大学出版社 《放任自流的时光》[美]苏西·罗托洛 光明日报出版社 《他是谁?探究真实的鲍勃·迪伦》 [美]戴维·道尔顿/广西师范大学出版社 鲍勃·迪伦的画