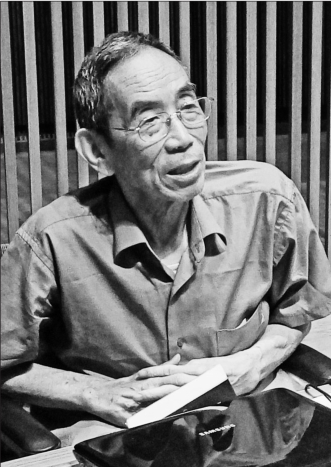

□张鼎泷本报记者杨宁舒 《喀秋莎》《卡林卡》《莫斯科郊外的晚上》《歌唱动荡的青春》……8月5日、6日,哈尔滨音乐厅和知间艺术书坊相继响起了哈尔滨人耳熟能详的俄苏歌曲。一批批俄苏音乐的“爱好者”从四面八方赶来,以合唱、朗诵、手风琴演奏等方式,表达着他们对俄苏歌曲的热爱。他们的相聚,源于一位八旬老人的到来——应2017第二届哈尔滨中俄文化艺术交流周的邀请,我国著名音乐翻译家、俄罗斯人民友谊勋章获得者薛范从上海远道而来,为哈尔滨乐迷分享了那些有关俄苏歌曲及其译配生涯的精彩故事。 俄苏歌曲之美在于更具人文情怀 “如果说欧美歌曲会在第一时间调动起听者的情绪,那么俄苏歌曲就是在潜移默化中影响着人的心灵”,在哈尔滨音乐厅《俄苏歌曲漫谈》的讲座现场,薛老这样概括俄苏歌曲的特点。在他看来,与欧美、日韩等国歌曲相比,俄苏歌曲的文化内涵更高一筹,原因是:“与欧美歌曲中多出现‘我’这一人称代词不同,俄苏歌曲中的‘他者’居多,姑娘、少年、红莓等意象层出不穷,同时,借助形形色色的叙述主体,俄苏歌曲所歌颂的,更多的是祖国、友谊、母亲、故乡,而不仅仅是爱情。也因此,俄苏歌曲更具人文情怀。” 讲座现场,薛范讲解之余,也不时地播放一些他曾经译配过的作品。“我会再次徜徉在熟悉的街道上,有多少话要向那小屋旁的三棵果树倾诉……”“这是我的祖国,我要深情地说:‘你好,俄罗斯田野,我是麦穗一颗。’”俄国著名摇滚歌手阿·布伊诺夫《歌唱动荡的青春》是薛老重点提及的一首歌曲,它的特别在于,这是摇滚歌手创造的“非摇滚歌曲”,诞生之初几乎无人知晓,最终是伴随着上个世纪上山下乡的知识青年,口口相传而走红。整首歌曲伴随着歌手沙哑低沉的嗓音徐徐展开,洋溢着青年为国报效的激越之情。 歌曲译配是“二度创作”的艺术 6日,知间书坊乐迷交流会上,来自黑大老枫树艺术团的老艺术家们现场合唱了《歌唱动荡的青春》,台下的薛老露出了欣慰的笑容。薛范说,一首歌曲的诞生,大多先有歌词,而后由作曲家谱曲,就好比按照脚的尺寸去做鞋;可是外国歌曲的翻译恰恰相反,是先有曲而后填入译文,这就是所谓的译配。因此,单纯翻译并不难,难的是如何让“译词”与俄文原版的歌曲旋律相匹配。 拥有60余年译配生涯的薛范,在分享译配工作的心得与体会时说,歌曲翻译是一门艺术,同时它也是“二度创作”的过程,而不仅仅是语言的转换。这个过程中,译配者一方面需遵从音乐译配的基本规则,即任何语言的重音一定要落在音乐的强拍上,另一方面要融入自己的理解。 正因如此看待译配工作,薛范本人从不简单地进行字当句对的死板翻译,而是跳出了原文语言文字的羁绊,统摄原文的内涵、诗情和风格等而另铸新词。所以他译配的歌词生动而有灵气,深受爱乐者们喜爱。 现场,当主持人提及希望中国人将中国民歌翻译到国外去时,薛老提出了不同观点。“我认为把中国歌曲译成外文需要外国人去做。歌曲翻译必须要有自己本国语言的技巧,就像我把俄苏歌曲翻译成中文一样,再好的俄罗斯汉学家也达不到我翻译的效果。” 歌曲欣赏应开拓视野放眼世界 “在人类历史的长河中,留下的歌曲珍品相当可观,随着时代的发展,好歌更是源源不竭地涌现,每个民族对于世界音乐宝库都有自己的不可替代的贡献,我们应该多接触不同品种、不同风格的各类歌曲以丰富我们的音乐生活。”薛范曾在自己的音乐网站中写下这样一段话,言语中透露出他对全世界各国好歌曲的珍视。 交流会现场,薛范感慨地说:“我发现今天演唱的歌曲中,最年轻的《莫斯科郊外的晚上》,距今也有60年了!那么,我很疑惑,难道从1957年以后到现在,这中间的60年里,就不曾涌现出一些好的俄苏歌曲吗?世界各国有没有产生过值得传唱的新歌呢?我希望在座的乐迷不要总抱着上世纪50年代的作品反反复复去唱,如果你关注我曾出版的译著,你会发现其实我有很多书都在讲50年代后那些同样美好的俄苏歌曲,乃至世界各国歌曲。” 记者查阅发现,像薛范在1997年编译出版的《俄语名歌88首》,1999年出版的《俄罗斯和苏联合唱珍品集》,2001年出版的《重访俄罗斯音乐故乡——俄罗斯名歌100首》(俄汉对照),其中都留存有许多上世纪60、70、80乃至90年代的佳作,薛范希望这些散落在泥沙中的“音乐珍珠”,能够得到人们的关注。 薛范今年已83岁高龄,自1953年发表第一首翻译歌曲《和平战士之歌》至今,已译配发表近2000首外国歌曲,这其中,俄苏歌曲其实只占一半左右,薛老还曾翻译美、英、法、德、乌克兰等诸多国家的经典歌曲,众所周知的《泰坦尼克号》、音乐剧《猫》的选段《回忆》等等,也都是他毕生译配的代表作。他对俄罗斯歌曲始终怀有特殊的感情,他说:“我相信,那些激励我们去追求崇高理想和美好生活的歌曲,将永远和人类同行!” 图为薛范在哈尔滨音乐厅进行《俄苏歌曲漫谈》专题讲座。 张鼎泷本报记者杨宁舒摄