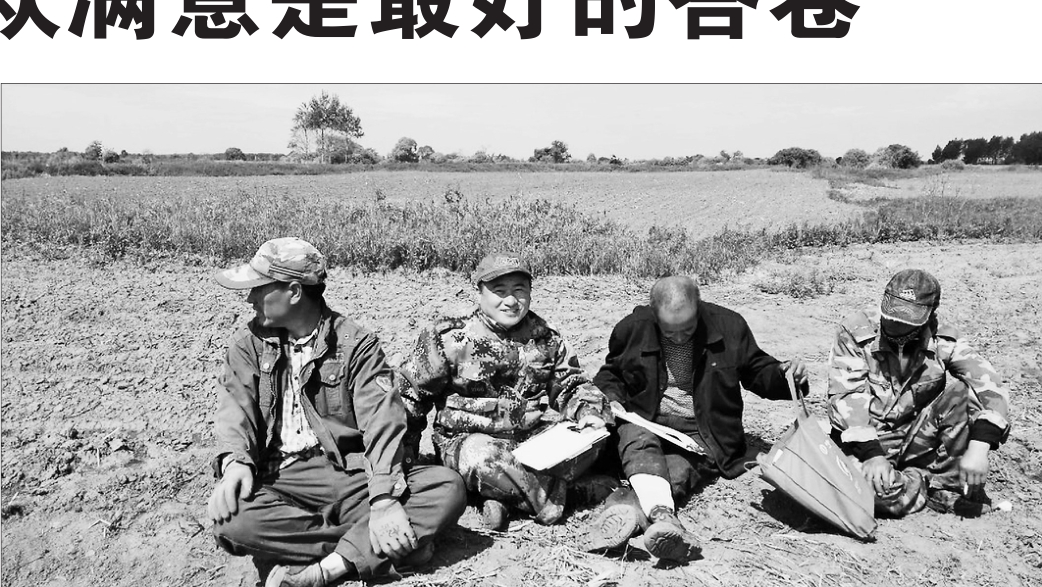

□文/摄许斌王若旭 本报记者马少忠 “我们能给村里留下什么?” 从2015年8月始,这一问题就萦绕在伊春69名年轻干部的头脑中。他们是伊春市委“点对点”选派到软弱涣散村、村书记年龄在58周岁以上村、建档立卡贫困村三个类型的村担任驻村“第一书记”。任期将满,“第一书记”们交上的是怎样的答卷呢? “软”村来了硬书记 当张强第一次来到友好区曙光村上任的时候,这个软弱涣散村村两委大院的砖墙全都倒了,只剩一个大铁门孤零零在那儿挂着。看到“第一书记”来了,村两委的干部压根没走大门,直接从坍塌的墙体上跨过来跟他握手。同行的同事开玩笑说:“这院墙都倒了,张强啊,你这个‘强’可得小心了。” 初来乍到,张强就遇到了难题。村集体总共50亩土地,有一半被一个外村人承包,3年没交租金,村支书跑了多次也没要回来,导致百姓对村干部充满怨气,干群矛盾不断加剧。 张强在充分了解情况收集证据后,向法院提起诉讼。对方托中间人找到张强:“这又不是你自己的事,睁只眼闭只眼算了。”张强明白,只要自己精神上稍稍放松,这事就又要泡汤了,如果啃不下来这块硬骨头,村党支部的威信将会荡然无存。他让中间人转告对方:“恰恰因为不是我个人的利益,所以这事才没有退让的余地。”当张强打赢官司回到村里时,全村路上的拖拉机都给他让道。短短几个月,曙光村修了路,装了路灯,改造了危房,整治了环境,村两委的院墙也重新修建起来。显然,张强扶起的不仅仅是一堵墙,更是村党支部的威信和坍塌的民心! 和曙光村一样,带岭区双兴村也是软弱涣散村。由于前任村书记贪污渎职,导致村委会工资无法正常发放,村两委班子人心涣散,不少村干部多年不上班,村委会的威信和凝聚力降至冰点。 当“第一书记”王天琪来到双兴村组织召开第一次见面会时,仅有3名党员和几名群众参加。还没等村书记宣布会议开始,大部分人就已经默默离场。就是这样一场几乎没有开始就结束的会议,让王天琪陷入了沉思:组织党员开会都这么难,更别说依靠党员为全村的发展出谋划策了。他暗暗下定决心,一定要让村党支部和村委会重新焕发活力。 “要让村民重新信服,就一定要帮助大家解决问题。”经过调查走访,王天琪发现,村里只有一条通往村外的路,饲养牲畜的村民出村都要从这里经过,牲畜的粪便严重影响了村容村貌,村民对此多有怨言。他决定从这件小事入手,自掏腰包1000元,并多方筹措资金3000元,用养路沙铺设了一条长1公里、宽2米的牲畜“绿色通道”。这一举动得到了村民的一致好评。类似这样的事情,王天琪做了不少,村党支部的形象也渐渐得到改善。 在为村民解决问题的同时,他还积极物色人才、发展党员,并多次与原村委会成员谈心谈话,为重建党支部做准备。如今,双兴村村委会共有成员8人,工作人员4人,其中包括新发展的党员1人和入党积极分子2人,村党支部的凝聚力和战斗力得到了加强。一年半的时间,在村委会的带领下,双兴村共建成葡萄大棚3栋,休闲健身广场1处,硬化道路3000米,安装路灯66盏。 “第一书记”们始终把抓党建作为“第一责任”,把抓班子、带队伍贯穿驻村工作始终,共选拔任用和调整村干部41人,发展党员104人、入党积极分子168人。在他们的带领下,村党组织的凝聚力和战斗力不断提升,昔日的“软”村迎来了和谐稳定的好局面。 “穷”村找到致富路 2016年12月26日,对于铁力市王杨乡红光村村民和“第一书记”辛衍蕾来说,是一个难忘的日子。看到乡亲们陆续领走130余万元的分红时,辛衍蕾的脸上露出了欣慰的笑容。 作为以种植业为主要收入来源的行政村,红光村有着良好的水稻种植基础,然而在辛衍蕾上任之初所了解到的,却并非想象的那样。村里多数耕地是老人和妇女耕种,由于无法使用大型机械,不但农作物出产率低,质量也无法保证,甚至不少耕地出现无人种植的情况。 “只有搞农机合作社,实现规模化经营,才能让村民们真正富起来。”反复研究后,这个想法在辛衍蕾的头脑中渐渐明晰,并得到班子成员的一致认可。 说干就干!为了保证合作社在备春耕时能够正常运行,他一面积极协调运作,一面不断对上争取。通过努力,2016年初,铁力市佳新现代农机合作社正式揭牌成立了。合作社成立之初,许多村民抱着观望的态度,不愿意做“出头鸟”。为了给大家吃一颗“定心丸”,辛衍蕾提出了“保底收益+按股分红”的经营模式,在保证每户每公顷1.1万元的保底收益外,将合作社收益的40%用于社员分红。经过一年的运营,合作社累计完成投资600多万元,经营土地340公顷,建设农机场库棚2500平方米,购买农机100余套,并通过土地流转和入股经营农户170户,带动29户贫困户代耕代种。刨除社员分红,2016年全年合作社实现纯利润80余万元。 而在铁力市铁力镇满江红村,金黄色已不再是秋天丰收的标志,一片片洁白的“平贝田”,为这个村带去了新的致富希望。这一变化,得益于满江红村的“第一书记”霍忠生。 满江红村是铁力市典型的贫困村,刚刚上任时,霍忠生就将工作精力集中在产业发展上。他通过反复调研发现:凡是生活条件好的村民,家里或多或少都有几亩平贝地作为主要收入来源;而多年来依靠种植水稻玉米大豆“老三样”谋生的,贫困户居多。要想脱贫致富,不能走老路,必须得转型。霍忠生争取资金380万元,成立了满江红村精准致富平贝种植专业合作社。成立之初,响应者寥寥无几,对这位“空降”来的干部充满着不信任。面对这种情况,霍忠生不急不恼,采取“迂回战术”,让合作社的事儿先沉淀沉淀。经过多方协调,他又争取到项目资金15万元,仅用半个多月的时间,就建成了健身器材齐全的1100平方米的文化广场,彻底解决了村民业余文化活动无场所的问题。广场修成后,不但合作社的发展蒸蒸日上,霍忠生本人也得到了乡亲们的一致拥护。他又协调农户串地、联系外包地、购买粪肥,组织村民整地、扬粪、种植……3个月的时间,全村124户贫困户已全部吸纳入社,141亩平贝地全部播种完毕。按预算,到2018年平贝起收后,可实现户均收入2万元左右。 霍忠生还有更加长远的规划:计划投资200万元,建立一座大型的烘干设备,让村里的平贝全部自己加工,让农民真正享受平贝合作社带动产业发展带来的实惠。力争两到三年时间,实现全村脱贫致富。 打好脱贫攻坚战,好的带头人是关键。在“第一书记”们任职期间,全市69个“软”村共对上争取资金8997万元,建设基地42座,引进项目43个,实现产值4030万元;成立合作社98个,为贫困村民提供就业岗位1105个,完成脱贫1378户。村民们的钱袋子鼓了,笑容多了,干劲更足了。 百姓信任的贴心人 2016年6月26日这天近4个小时的持续暴雨,使嘉荫县青山乡大砬子村民房进水、农田被淹,形势紧急。从汛情开始到灾后自救,一位靠前指挥、果断决策的身影始终坚守在抗洪第一线,并多次对突发险情采取及时有效措施,他就是这个村的“第一书记”李剑锋。 针对连月来的阴雨天气,李剑锋多次召集村两委班子,集体研究制定防汛方案,并提前组织村干部将编织袋、木桩等应急物资落实到位。强降雨来袭时,李剑锋迅速集结大家召开紧急会议,并启动抗洪抢险紧急预案。在岌岌可危的河堤上,李剑锋扛着铁锹,带领大家有秩序地运沙袋、下木桩、堵缺口;眼看河堤缺口越来越多、越来越大,他又紧急调运1台铲车抢运砂石,并建成一座长500米、宽3米、高2米的堤坝和一条宽10米的排水沟,有效阻止洪水进入村子。村民王国清种植的木耳菌袋被洪水冲走,李剑锋带领几名抢险队员前去救援。他站在冰冷的水中,两人配合进行打桩,每隔3米打入1个桩,打1个桩就拉开一段铁丝网,3个小时共拉开铁丝网近百米,将泡在水里的菌袋全部拦截。 经过近30个小时不眠不休的奋战,险情得到了有效地控制。在安排好村干部轮流值班和加固河堤的工作后,他又立即投身灾后排查和生产自救工作中。 2015年12月23日,一则题为“壮壮的梦想就是站起来”的救助信息在《林城晚报》刊登,受到了市民的高度关注。 壮壮是嘉荫县第二小学的学生,也是嘉荫县保兴镇东兴村的原住村民,4岁时患上了肾病综合征,由于家庭困难,一直无法得到有效治疗。就在东兴村“第一书记”董云雷上任的第3个月,壮壮病情进一步恶化,卧床不起,无法继续上学。了解情况后,董云雷第一时间带动村民捐款。同时,与伊春日报社和多个微信公众平台取得联系,发布救助信息。一周后,壮壮家共收到社会各界爱心人士捐款10万余元。这笔善款,让壮壮得到及时治疗,病情得到了有效地控制。 只有时刻心系群众,才能得到村民的信任和拥戴,农村工作才能更具活力。驻村以来,“第一书记”们累计完成改善民生基础设施建设投资8142万元,开展入户走访13441户次,办理民生实事608次,解决实际困难960项,真正成为农村百姓的“守护者”和“贴心人”。 “第一书记”辛衍蕾(左二)在做土地确权登记工作。 “第一书记”张强在菜地里采摘。 “第一书记”霍忠生(左)在大棚里劳动。