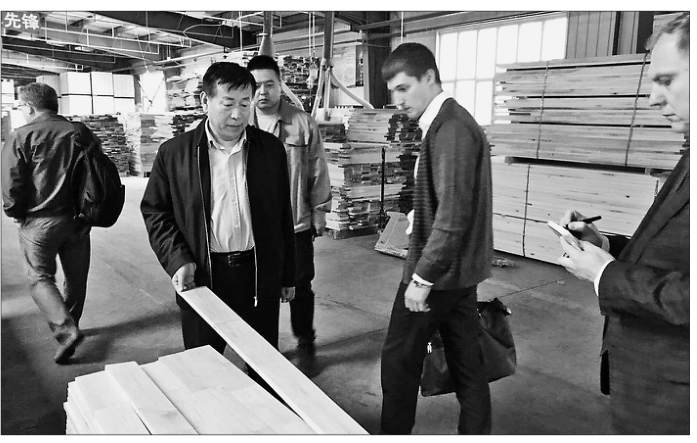

□文/摄姚自强本报记者杜怀宇 在“百年口岸”绥芬河,有一种精神,就是敢为人先的创新精神。 在口岸众多企业中,有一个创新精神的代表,他,就是绥芬河国林木业城投资有限公司总经理、全省劳动模范、优秀企业家陈湘舟。 陈湘舟,优秀共产党员,三届人大代表,省劳动模范,知名企业家、混合所有制企业的典型、致富一方的带头人…… 1975年,绥芬河建市,他跟随父亲调转工作,来到这里。2001年,他重返绥芬河,创建了绥芬河市友谊木业有限公司。如今,在国内外,他的旗下有10余家公司。 央企+私企国林园区 陈湘舟每年踏访国内外对木业行业进行调研。2011年他经过研究得出结论:木业发展必须采用平台模式。最终赢得了中林集团向他投来的“橄榄枝”,绥芬河国林产业园项目的诞生了。 从此,他与中林集团牵手,实现央企与地方的合作。国林木业城产业园作为全国首个进口木材加工交易示范基地,由中国木业集团公司和绥芬河市友谊木业(集团)公司共同投资。 建设+生产国林速度 绥芬河国林木业城产业园区项目是黑龙江省十大重点产业和重点建设项目。2013年,与中林集团公司签约成立绥芬河国林木业投资有限公司。陈湘舟出任产业园区公司总经理职务。 开工伊始,正处于工程建设和招商的关键时期,陈湘舟一面抓工程进度,一面抓招商入园。不论刮风下雨,还是严寒酷暑,他每天必临施工现场,检查工程进度和施工质量,人们总能看到他熟悉的身影。在重点工期,他总能调动各方积极因素,制定切实可行的方案,时常挑灯夜战,确保工程的进度。 同时,他凭借产业园平台完善的配套服务施设,开展了招商工作。靠他诚信的人品和业务才能,赢得了众多企业的信赖,绥芬河木材企业纷纷前来。由于园区服务到位,一些入驻企业短时间就机声隆隆,开工生产,创造效益。来自伊春、绥阳、穆棱等大批森工企业2000多名下岗工人,在园区找到了用武之地,重新实现了再就业。 2013年4月,这里是一片荒地;当年11月,偌大的厂区拔地而起。国林产业园实现了陈湘舟制定的“当年开工、当年建成、当年投产”的目标。 平台+服务国林效应 陈湘舟牢记一句话:“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。” 为打造全国一流的木业园区平台,他带领创新团队,形成了以园区物业管理、木材贸易业务、木材干燥生产、物流监管业务和融资服务五大业务板块的多元化经营模式。 一根原木,从进口到成品出口,在国林产业园区形成了完整的产业链。实现了产业链、供应链和资金链的“三链”融合,人性化服务,让企业减轻成本,达到赢利终极目标。中亚木业之所以选择入驻国林,看中的正是园区的配套服务和链条融合。“进口木材不出园区就能充分满足供应,产业链上下游的配套也都可以在园区内实现,企业节省下来许多时间、精力和资金,专心投入到生产中。”企业负责人郑金树这样说。 今日集团公司负责菜板生产的负责人于闯文说,一块菜板生产有18道工序,之前全部由企业独立完成,对企业精力的牵扯巨大。入驻园区后,只需完成10道工序,其余8道工序由园区其他企业完成,这大大地提高了产量和效率。 入园企业全方位的“保姆式”服务,深得入园企业的青睐。入园企业可以得到专业化协作发展,适合园区集约化经营,避免重复建设,促进产业分工。再就是帮助企业技术创新,园区内企业上下游相互配合,先进成熟的技术可在园区实现共享。 陈湘舟说:产业集聚为企业提供了更大的竞争优势,园区企业间的原料、客户可以有效地调剂,实现资源的有效配置和整合。有企业接到急单,自身库存不够,在园区企业微信群里喊一声,谁家有相同的货马上补齐,不至于丢掉订单。 森林远木业公司是国林木业城二期工程竣工后入园企业,创业初期资金短缺。国林木业城通过小额贷款为企业垫付70%的原料款,产品销售后再还款。从2016年9月,国林小额贷款股份有限公司成立,到目前已经为园区企业累计发放贷款6000多万元。到2016年底,园区规模以上企业增加7家,占绥芬河市木业产业规上企业总数的35%。园区整体经济实力逐步壮大,2016年,园区实现营业收入62亿元,较上年增长28亿元,创利税总额7000万元。 下一步,陈湘舟要在园区发展上帮助企业进一步提档升级,走产品的精深加工之路,打造“国林”产品的名牌效应,深化园区服务平台的改革与创新,让园区成为连接中国、俄罗斯、日本、韩国的陆海联运大通道的纽带和窗口,打造融入“一带一路”发展的样板企业。 陈湘舟在生产车间向俄罗斯客人介绍产品。