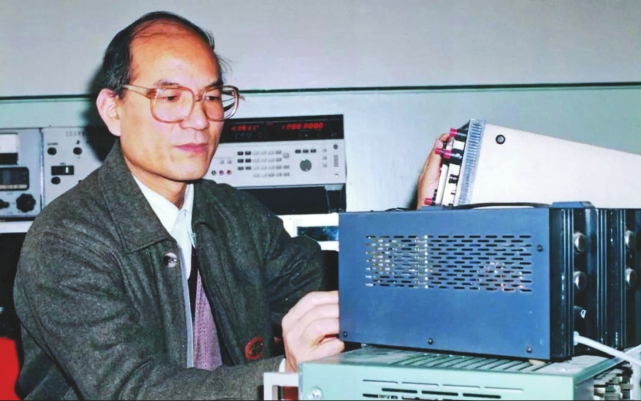

早年时的刘永坦正在调试设备。

刘永坦(左二)与他的团队。

□本报记者衣春翔 11日上午,刘永坦院士和崔道植同志先进事迹报告会在哈尔滨举行,记者再一次见到了被大家亲切称为“坦先生”的刘永坦院士。 记者上一次采访刘永坦院士,还是他获得国家最高科学技术奖的时候,虽然已经过去了快半年,但他仍然精神矍铄,十分谦虚。“1953年,17岁的我来到哈尔滨,喝着松花江水长大,龙江人民哺育了我,是黑龙江、哈工大让我有机会实现救国图强的朴素愿望。因此,我的成绩不单属于我个人,更属于我的团队,属于黑龙江和哈工大,属于这个伟大时代所有爱国奉献的知识分子。”他对记者说这段话时,饱含深情。 虽然坦先生这样说,但聆听报告的每一个人,都想更加深入地了解他的故事,体会他的报国热情,从他的经历中找到助力龙江全面振兴全方位振兴的精神力量。为此,报告会后,记者再次开启了寻访之旅,通过采访大量刘永坦院士身边的人,探寻到他的4个新故事。让我们通过这4个故事,读懂刘永坦和他的“雷达铁军”,读懂“坦先生”如何做到不忘初心、牢记使命。故事一 我国第一个新体制雷达站是怎么建立起来的 虽然很多人都知道,刘永坦院士和他的团队建起我国第一个新体制雷达,但具体的建立过程却鲜为人知。为此,记者采访到了1984年毕业就加入刘永坦团队的于长军。 “要想知道新体制雷达站是怎么建立起来的,首先必须要了解新体制雷达‘新’在哪儿。”于长军用生动的语言解释说,新体制最核心的就是利用高频电磁波沿海面绕射的基本原理,让雷达波可以贴着海平面一直快速向前“爬”,“爬”到很远很远的距离。原来由于地球曲率限制看不到的飞机、船舰,在新体制雷达监测下,全都“无处遁形”,即使超低空飞行的超级战机,也均可“尽收眼底”。“更具有突破性的是,能在比目标反射波强一百多万倍的海杂波的干扰下,实时精准捕获目标,其难度不亚于从太空中精准发现一只游动的‘水母’。” 1986年,刘永坦带领团队完成的新体制雷达项目被列为国家科技应用与基础研究项目后,新体制雷达实验站建在哪儿,成为了第一个问题。 新体制雷达主要是对海观测,雷达站必须建在海边,所以一开始有人推荐了江苏的启东沿海,也有人将眼光投向了山东威海的刘公岛。刘永坦经过多方考虑和慎重选择,最后选择了刚创建不久的哈工大威海校区校园的海边。 1988年,中国第一个新体制雷达实验站在威海校区校园的海边动工。随后近一年的时间,刘永坦带领团队成员顶风冒雪,日晒雨淋,在1989年完成了雷达站的基本建设。 “1990年3月,由我们团队成功研制的我国第一部对海新体制实验雷达开始在雷达站进行设备安装和整机调试,坦先生带领我们开始了在雷达站攻坚克难、日夜奋战的日子。”于长军说,由于经费有限,当年的雷达站只建起了发射站和接收站,房间少并且面积有限,仅能满足摆放实验设备,坦先生和大家一样,都没有专门的办公室,只能在实验设备边上勉强摆上一张课桌做办公桌。“当年的雷达站周围一片荒芜,从住处到雷达站只有一条小路,加上没有交通工具,大家每天从住处到雷达站需步行半个多小时,很多时候晚上做完实验已经是半夜,回去时只好结伴打着手电相互壮胆。”故事二 一份手写的20万字对海探测方案 新体制雷达站初步建立,为争取当时航天工业部预研部的支持,团队在几个月的时间内,熬出了一份20多万字的对海探测方案。 这20万字的报告可不是打印机打出来的,而是最初团队成员一笔一画、全部手写出来的。当时没有计算机键盘屏幕输入、打印机输出、没有A4纸,有的只是墨水和普通稿纸。张宁老师回忆说,那时与坦先生一起,6个人伏案研究、奋笔疾书好几个月不眠不休,写到手指发麻、手腕酸痛、甚至做饭时捏不住鸡蛋都是常事,“喝光”的墨水瓶更是不计其数。 在完成装备后,刘永坦带领团队开始了长时间的运行测试。然而,新的难题再一次出现了——探测环境中的杂波,像火烧云一样覆盖了目标回波,这使得系统探测距离锐减到不足100公里,交付计划甚至可能要出现变故。“这该如何是好”的焦躁情绪弥漫了整个团队。 但刘永坦始终确信:自我创新、另辟蹊径是突破科学难题的唯一途径。因此他神情始终从容而淡定,带领大家一起分析杂波的来源、特性,组建若干研究小组,齐头并进、多点出击。 在刘永坦的带领下,团队连续几十个昼夜扑在实验现场,悉数解决了困扰团队的难题,当再次进入到实际运行时,星星般的目标再次出现在湛蓝的背景上,这一世界性杂波难题终于成功解决。 故事三 “雷达铁军”炼成记 说到刘永坦,就不能不说和他并肩战斗的团队——“雷达铁军”。这支“雷达铁军”如何炼成的? 团队中一位年逾80岁的老先生谈起这个话题时,眼神发亮、声音都瞬间提高几度,“这么大一个队伍,刘永坦总是能提出高屋建瓴的思路。我们有时候攻一个‘山头’久久拿不下,和刘老师一碰,总能拨云见日、柳暗花明。他年轻时候的深厚积累和常年的勤奋学习让他始终能够对雷达前沿保持高度敏锐。有他‘把舵’,我们都觉得干活有劲儿!有他指路,千难万难我们都敢闯一闯!” 各路才俊慕名而来,团队里各路高贤各显其能,组建大团队、开展大协作,团队成员攻关思路的激烈碰撞自然是家常便饭。每次开技术碰头会,每个人上去汇报课题,所有人均可开诚布公讲意见、摆事实、谈路径。在巨大的科研压力下,团队每个成员都绷紧了弦儿,拍桌子、撸袖子的情景也时有发生。 这时,坦先生总是坐镇稳得住。据团队里的老成员回忆,坦先生就是端坐在那里,面带微笑、细听争论。开始,大家可能不解,后来也悟出了其中的道理——科学问题,越辩越明晰;问题答案,越争越透彻。团队成员的感情,也正是这样深厚了起来。团队也这样练出了直言敢言、练出了风清气正、练出了强大的凝聚力。故事四 给自己学习开“小灶”的刘永坦 新体制雷达一项时间跨度40年的大规模攻关,团队如何始终保持旺盛的科研创造力?有人说,在坦先生带领下,大家都在抢着学,一遍遍夯实最基础的理论,一次次挑战最前沿的知识。 学习,既是刘永坦一生的事业,也是他铸就“海防长城”的根基。 很多人认为,坦先生能够带领团队取得今天的成绩,主要源于其良好的教育背景和聪明的头脑,却不了解他在背后所下的功夫。 1953年,坦先生以优异成绩考入哈工大。教授他《理论力学》课的是黄文虎院士。为了训练学生思维和解决问题能力,黄文虎院士留了5道难题,让学生们课下去做。 在很多同学还被难题所困、无计可施时,刘永坦已经全部解答出来。黄院士当时十分欣喜和意外,就对刘永坦说,“你的思路还真是不一样,这样吧,我再给你出几道题回去解。” 实际上,刘永坦之所以能在短时间内解出黄文虎院士出的难题,是因为他在课下给自己吃的“小灶”。别的同学学习的是工科数学和大学物理,他却悄悄地自学完了难度更大的理科数学和物理。他不仅大量阅读、涉猎广泛,而且对问题钻研深入。 很多刘永坦院士昔年同事们回忆说,“常常看到坦先生站在食堂路口和同事或同学讨论问题,等大家吃完饭出来一看,他们居然还在那儿讨论。” 从学习到科研、从理论原始创新到雷达站实验再到装备实现……很多人在追问,刘永坦院士为什么能够坚持?为什么能够成功?又为什么能够保持初心? 坦先生说:“只要党和国家需要,我们就一定要干好,这种信念牵引着我们一路爬坡过坎,不放弃,不动摇。” 图片由哈工大提供