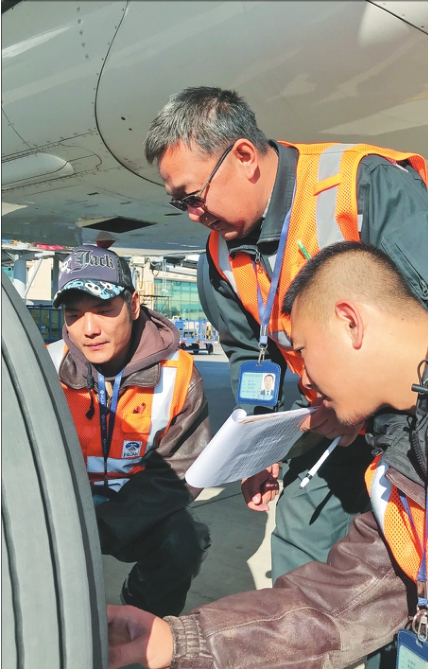

董军(中)对飞机进行短停技术维修与检查。本报记者荆天旭摄

开栏的话 为深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想战线增强“脚力、眼力、脑力、笔力”的重要指示精神,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育的宣传工作,深入挖掘全省基层一线的鲜活典型,今起本报开设“走街串巷访百家”专栏,以生动的语言、翔实的数据和鲜活的内容,推出一批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的新闻报道,充分反映黑龙江广大干部群众投身振兴发展火热实践的激情和担当。 记者将深入农村、企业、学校、社区和寻常百姓家,充分反映全省广大干部群众学习贯彻党的十九届四中全会精神、省十二届六次全会精神展现的新风貌;挖掘一批在龙江振兴发展进程中勤恳工作、默默奉献、业绩突出的基层典型人物;深入报道一批党的十八大以来,特别是省第十二次党代会以来,我省装备制造、现代农业、科技创新、文化旅游等领域涌现出的典型企业;讲述我省推进脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、优化改善营商环境、推动经济高质量发展进程中的新变化;报道各行业领域贯彻落实“八字方针”,加快建设“六个强省”,推动龙江全面振兴全方位振兴的新作为。 □本报记者吴利红 初冬渐冷的阳光,照在空旷的机场上。在硕大的飞机下面,董军弯腰、蹲下、登梯,检查机翼……他的眼睛像CT机一样扫描着每一个应该检查的部位,机翼下面黄豆大小的螺丝也逃不过他的“火眼金睛”。 半小时之后,这架飞机检查无故障,董军签飞。 与董军握手,他的手冰凉。“冬天在室外检修飞机,手指就会冻得僵硬。”董军淡然地说道。 1988年,董军从民航沈阳技工学校毕业后,就到民航黑龙江管理局当了一名从事飞机维修的技术人员,这一干就是31年。现在,他是省机场集团保障部飞机机械师。 “年轻时,还算是个白白净净的帅小伙。这些年,三伏天,机场地面最高温度达零上61℃;三九天,最低气温零下53℃,风霜雪雨把我的脸‘历练’黑喽!不过,抬臂举手看见一架架银鹰安全飞向四面八方,内心充满愉悦。”董军自嘲中颇有自豪感。 初到哈尔滨机场,董军维修的飞机主要是波音系列、空客系列等,国产飞机很少。他期望着早一天为国产飞机进行技术维修。上世纪九十年代初,国产“运—七”飞机降落哈尔滨机场,感受着祖国的日益强大,董军浑身上下充满了激情和力量。 作为一名飞机机械师,要了解、熟悉和掌握一定的行业知识与行业技能。董军笃信勤能补拙。1990年,他获得了民用航空器基础维修人员执照,业务知识不断丰富。 这30年,董军从不敢懈怠。6000个工作日,他至少签字放行20000个航班,零差错。 (下转第三版) (上接第一版)有一次,大雪天,董军像往常一样,依规逐项对MU2467航班进行检查。当检查到前轮轮胎时,心细的他发现,右前轮靠近地面的部位上有处不起眼的空洞,弯下腰仔细查看,发现此处轮胎竟有近两厘米深的扎伤,还伴有漏气状况。如果发现不及时,会对飞机起降产生很大隐患,更严重者会造成机毁人亡。在40分钟轮胎更换中,董军身上落满雪花,脸上挂满凝霜。 随着龙江经济的快速发展,降落在哈尔滨机场的飞机也多了起来。董军由每个月放行四五十架次飞机,到现在每月放行150架次。“我和我的同事,忙得吃饭都像往嘴里倒饭似的。”董军笑呵呵地说。 越忙越要细心。鸟群往往在飞机起降的时候,误飞进发动机里,对发动机叶片造成损伤。为了清净里面的羽毛和血迹,董军手指常常被划出一道道血口子。 常年的室外工作,董军患上了严重的风湿病。阴雨天,浑身关节疼痛肿胀,走路一瘸一拐的,但他照常出现在检修一线。董军兜里常备治疗风湿的膏药,身上常常同时贴十多副膏药。坐通勤车上班,闻到他身上的膏药味,同事都关心地问他:“老董啊,风湿又犯了,遭罪啊!”董军憨憨地一笑。 一路走来,沟沟坎坎。记不清,参加过多少次连续作战数十小时排障抢修;数不清,多少次在倾盆暴雨中、在鹅毛大雪中穿行…… 这些年的春节,董军几乎都是在停机坪上检修飞机中度过的。在他的记忆中,机务保障部的同事,几乎没有人休过完整的长假。多少个除夕夜,正是为了万家团聚,他们用严谨和奉献,在空中筑起了一道安全防线。