林海雪原 英雄往事

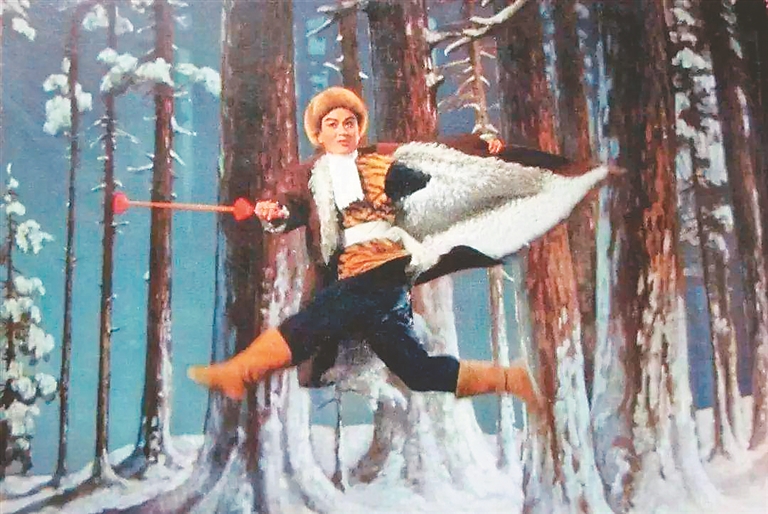

《智取威虎山》中杨子荣剧照。

老轩

2009年,为了迎接中华人民共和国成立60周年,由中央宣传部、中央组织部等部门联合组织开展评选“100位为中华人民共和国成立作出突出贡献的英雄模范人物和100位中华人民共和国成立以来感动中国人物”活动。广大干部群众积极响应、广泛参与,投票总数近1亿。在最终评选出的100位为中华人民共和国成立作出突出贡献的英雄模范人物中,有李大钊、瞿秋白、蔡和森、方志敏等老一代无产阶级革命家,有八女投江、狼牙山五壮士、江竹筠、董存瑞等革命英烈,其中一位英雄极富传奇色彩,他就是《智取威虎山》所歌颂的杨子荣。

在深山老林中作战

《智取威虎山》源自于长篇小说《林海雪原》。“以最深的敬意,献给我英雄的战友杨子荣、高波等同志”,这是曲波写在《林海雪原》首页上的话。曲波,1923年出生,15岁参加八路军,1946年在黑龙江省牡丹江一带剿匪,独立指挥一支小分队在深山老林中作战,年仅23岁,恰似《林海雪原》中的少剑波,英姿勃发。他和杨子荣、高波同属八路军胶东海军支队,同乘大帆船渡海到辽东半岛,又一路战斗到达牡丹江地区,开展剿匪斗争。

杨子荣,1917年出生,幼年生活贫苦,13岁时随父母闯关东,在东北整整闯荡了14年,对当地的三教九流、风俗人情、行帮黑话等都有所了解,这对他后来剿匪有很大帮助。1945年9月,杨子荣参加八路军,同年10月即开赴东北,投入到剿匪斗争,屡建功劳。1946年3月,在攻打据守杏树底村的残匪战斗中,他带领尖刀班冲在最前面,为了减少部队和村民伤亡,只身入村,劝降土匪。他利用残匪内部矛盾,同时宣传党的土改和俘虏政策,最后说服了400多名土匪缴械投降。

1947年1月,杨子荣与5名侦察员乔装成土匪吴山虎的残部,找到号称“座山雕”的匪首张乐山,声称要投靠“三爷”。狡猾的“座山雕”多次试探,杨子荣都未露出破绽,终于打入匪巢内部。之后,杨子荣借口要“座山雕”送自己一段路去找“国军”,便与5名侦察员挟持二十几名土匪一同下山,走近我军驻地,最终将这股土匪全部擒获。2月19日,《东北日报》以“战斗模范杨子荣等活捉匪首座山雕”为题,对他的英雄事迹进行了报道,这一段故事也构成了《智取威虎山》的主要情节。几天后的2月23日,杨子荣在抓捕匪首郑三炮等人的战斗中英勇牺牲,年仅30岁。曲波参加了这场战斗,最后清理了战场,将杨子荣的遗体运回。而在此一个月前的1947年1月19日,高波也在海林县二道河桥的战斗中牺牲,年仅19岁。

《林海雪原》引起轰动

1948年11月,曲波在辽沈战役中身负重伤,后来转业到齐齐哈尔市机车车辆制造厂担任党委书记兼副厂长。他的思绪常常回到茫茫的林海雪原,怀念那些出生入死的战友们。他在《林海雪原》的后记中写到:“及抵家,一眼望见那样幸福地甜睡着的爱人和孩子,一阵深切的感触涌上我的心头……我的宿舍是这样的温暖舒适,家庭生活又是如此的美满,这一切,杨子荣、高波等同志没有看到。”作为党委书记,曲波曾无数遍地向职工们讲述林海雪原的战斗故事,“尤其是杨子荣同志的英雄事迹,使听的同志无不感动惊叹,而且好像从中获得了力量。”于是,曲波渐渐有了把林海雪原的战斗故事写成一本书的想法,并偷偷地试写了一些文字。曲波的爱人刘波回忆:“1955年初,曲波和我奉命来到北京。曲波担任一机部第一设计院副院长。他又接着写下去,还是保持着秘密状态,一下班就躲藏在屋子里写作。那时家中写字桌中间的抽屉一直是半开着,一听一机部邻居同事来找,曲波就立即把稿件塞进抽屉。他这个人爱面子,怕写不好闹得满城风雨。”

曲波文化程度不高,写作中充满艰辛。当初稿完成了前三章大约15万字时,他深感自己的文字不能充分表达内心的情感,一气之下将原稿烧了,从头写起。当写到杨子荣牺牲时,抑制不住流泪,写不下去了,最后让杨子荣“活”了下来,又和“少剑波”一起投入新的战斗。小说中创作了白茹这位“万军丛中一小丫”,在一个接着一个的战斗中增添了一丝浪漫,给无数人留下了美好的印象,贺龙元帅还曾笑问曲波“白茹在哪里?怎么没来?”曲波曾说,在茫茫林海中,我们面对的是极其凶残的敌人,恶劣的环境根本不允许小分队带女兵作战。我们的战争是为了和平,创作一个“小白鸽”,就是为了烘托和平气氛。“如果你们要问‘小白鸽’是参照何人塑造的?我可以告诉你们,是我的爱人。”刘波14岁参加抗战,15岁担任胶东医院后方医院的护士长,同年入党并任医院党委委员。1946年,曲波生病住院治疗,共同的战斗经历、特殊的医院环境使他们结下深深的情意,就在这一年,两人举行了简朴的婚礼,婚后第二天,曲波就去参加剿匪战斗了。刘波是曲波作品的第一读者,也是他的抄稿员。家中房间小,放不下两张桌子,刘波就在缝纫机上抄写,每抄完一个章节,就用毛线和布条装订起来。经过一年半业余时间的创作,终于完成了约40万字的《林海雪原》。1957年9月,《林海雪原》由作家出版社出版,引起轰动。到20世纪的60年代初,《林海雪原》印数已超过100万册,成为那个时代阅读量最大的作品之一。

英雄的身世之谜被揭开

率先将《林海雪原》搬上戏剧舞台的是北京人艺。人艺家属中一个中学生无意中提起《林海雪原》,说“叔叔们能把它改成戏就好了,许多同学看的连饭都吃不下。”人艺把《林海雪原》改编成话剧,将男2号杨子荣提升为男1号,将小说中最吸引人的情节浓缩成杨子荣假扮土匪里应外合大破匪巢的故事,还取了一个充满传统戏曲色彩的名字《智取威虎山》,而原著中并没有同题章节。

话剧于1958年5月首演,上海京剧院一团的几位演员观看后,又将杨子荣打进威虎山、活捉座山雕的故事编成京剧《智取威虎山》,于1958年8月公演。1964年6月,《智取威虎山》晋京参加全国京剧现代戏观摩演出大会,毛泽东、周恩来观看了演出。观摩大会后,《智取威虎山》作了较大修改。进一步加强了杨子荣和少剑波的戏份,删去了神河庙及“一撮毛”行凶夺图两场戏。根据贺龙元帅“杨子荣不是有匹马吗,京剧里骑马上山比踏雪上山更好看”的建议,增加了《打虎上山》中的“马舞”和小分队“行军”“滑雪”等场面,“马舞”在传统趟马程式的基础上,吸收现代芭蕾舞的舞蹈成分和民族舞中的骑马动作,形象地表现出了杨子荣的英雄气概。还增写了“深山问苦”一场戏和小常宝这一人物,既表现了小分队深入和依靠群众,又填补了原来戏中没有旦角的缺陷。 1967年6月,毛泽东、周恩来等又在人民大会堂观看了《智取威虎山》的演出,并上台亲切接见了全体演职人员。毛泽东还亲自为《智取威虎山》修改唱词:杨子荣唱的“迎来春天换人间”改为“迎来春色换人间”;少剑波的唱词“同志们整戎装飞速前进”改为“同志们整行装飞速前进”。1969年,《智取威虎山》最终定稿,此时距1958年《智取威虎山》刚有雏形时已经过去了十多年,可谓“十年磨一戏”。《智取威虎山》饱含着党和国家领导人的关怀和艺术家们的心血,而它最后打动观众的,是杨子荣身上的英雄情节,这一点永远都不会过时。今天,《智取威虎山》的演出仍然很受欢迎,并能引起大学生等青年观众的共鸣。

当《智取威虎山》唱得如火如荼的时候,却没有人说得清杨子荣的籍贯和家庭情况。由于战争年代档案简单,所以部队只知道杨子荣是胶东人,其他都不知晓。早在1964年,杨子荣生前所在部队和黑龙江省海林县民政局就曾组织调查组到山东省了解杨子荣的身世,但一直没有结果。

1969年,周恩来总理陪同美国艺术代表团观看《智取威虎山》,代表团团长詹姆斯对杨子荣大加称赞,说他很想知道“杨子荣”是舞台虚构出来的形象还是真有其人,如果有,他想拜见一下这位英雄的后人。周恩来告诉他:杨子荣是一位真实的、家喻户晓的革命英雄,并交代工作人员务必找到杨子荣的家乡。经调查发现:十几年前,牟平县宁海镇嵎峡河村有一位老太太总来查询她儿子当兵的事,只不过她的儿子叫杨宗贵,不叫杨子荣。 1966年老太太弥留之际还在念叨:“匣子(指收音机)里老说杨子荣,是不是俺家宗贵啊?”调查组赶到嵎峡河村,同村里老人和当年与杨子荣同时参军的复员老兵反复座谈核查,根据各方线索,初步确定杨子荣就是杨宗贵。 1973年,曲波在杨子荣所在原部队获得一张照片,他请一位日本朋友将照片带回日本,将合影中的杨子荣影像单独翻拍放大。嵎峡河村的干部乡亲看到照片,异口同声地叫起来:“这不就是俺村的杨宗贵吗?”杨子荣的哥哥杨宗福看到照片,马上泪流满面。原来,杨子荣的本名叫杨宗贵,参军时报名杨子荣。英雄的身世之谜终于揭开了。