绥化 寒地黑土 北国明珠

在希望的田野上。

林枫故居修缮前。

林枫故居修缮后。

绥化学院前身绥化师范专科学校的老校园。

现在的绥化学院。

现在的农业设施。

过去的手动插秧。

过去的老绥化火车站。

现在的绥化火车站。 贾婷婷摄

原来的绥化客运站。

现在的绥化公路客运枢纽站。 张鑫宇摄

现在的自动化插秧。

过去的米粉厂。

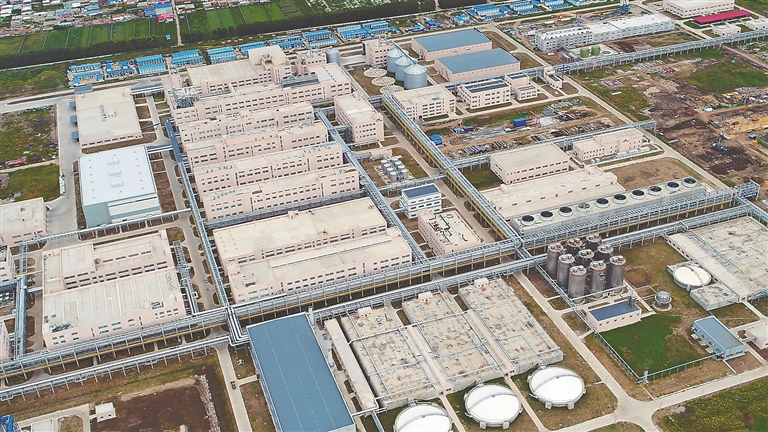

现在的绥化市经济技术开发区。

□张鑫宇 黑龙江日报全媒体记者 董新英

绥化,意为“福履绥之、安顺造化”。地处松嫩平原腹地的呼兰河流域。幅员面积3.5万平方公里。

绥化,地处东北亚中心,是哈长城市群北部重要节点、我省中部区域中心城市、“哈大绥一体化经济带”的黄金三角鼎足……公路网、铁路线、高速带,正建设的飞机场,八方通衢,四面放歌。

1956年1月3日,中共中央批准,成立绥化专区。3月6日,国务院批准,黑龙江省成立绥化专署。1999年12月28日,国务院批准撤销绥化地区,设地级绥化市。撤销县级绥化市,设立县级北林区。2000年,绥化市辖北林1区,肇东、安达、海伦3市,望奎、兰西、青冈、明水、庆安、绥棱6县。

从一家一户种植到现代化农业

绥化,地处世界三大黑土带之一的松嫩平原腹部、寒地黑土核心区、世界黄金玉米带、黄金奶源带和优质大豆生产带,“中国寒地黑土特色农业物产之乡”闻名中外。

过去是一家一户的传统种植方式,现在则是现代化农业生产。黑土地,长出了国家粮食安全的“压舱石”,“中国饭碗”里有“绥化贡献”!

近年来,绥化市通过实施“寒地黑土+”双品牌战略,着力放大“寒地黑土”第一优势资源,整合壮大“寒地黑土”优势产业集群,努力把“寒地黑土”品牌打造成品牌价值超千亿元的农业区域品牌,助力绥化走出一条“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”的现代化农业发展之路。

好山好水好生态,地肥粮丰长金银。绿色食品综合评价指数连续七年全省第一,“寒地黑土”品牌价值突破600亿元。

“寒地黑土”长成“工业新军”

从手插秧苗到现代化作业,从一粒玉米到一个完整的产业链条。绥化,精准聚焦“粮头食尾”“农头工尾”持续发力,在绿色食品产业、绿色发展方式、绿色制造体系上演绎了抓招商、上项目、强产业、促振兴的连续剧。

寒地黑土成为工业新军。聚焦深化“粮头食尾、农头工尾”,积极构建“1+4+N”现代产业体系,深入实施“千百十”工程,精准推动“8+3+2”标志性、潜力性、先机性产业链。近三年,规上工业增加值持续高增长,保持全省前列。以新和成、中粮、龙凤、京粮、昊天、象屿为支撑,玉米加工能力近千万吨。

象屿、京粮、新和成,伊利、大庄园,金达、兴达……一大批世界级、亚洲水准、国内领先的龙头企业集团,在国家级经济技术开发区、省级开发区和工业示范基地落户投资,强势打造产业化的“双轮驱动”“三叉戟”“动车组”,诠释着“头”“尾”相连、“头”昂“尾”舞的生动实践,推动着一二三产深度融合。

玉米发酵、乳肉加工、生物医药,以及秸秆综合利用、北菜开发等8大产业链,在链长制的推动下高质量升级,释放出乡村振兴、全面小康的发展动能。

传统文化与现代文明交融

绥化,钟灵毓秀、民风质朴、德善淳厚。

绥化,英雄辈出、英模倍涌、英才备赓。

这里,养育了老一代革命家林枫,赵尚志、于天放等抗联将领,103位共和国将军,“最可爱的人”马玉祥、孙殿金,全国劳模“铁孩子”高凤志,“中国第一代女拖拉机手”梁军,勇闯火海的“最美警卫战士”高铁成,“全国十佳最美孝心少年”高雨欣、吴昊洋,“冰雪画派创始人”于志学,世界级体育冠军李艳凤、王镇……他们所展示的红色基因、良善基因、文化基因,书写了抗联精神、大庆精神、铁人精神、北大荒精神的时代礼赞。

东北二人转与海伦剪纸、望奎皮影、兰西挂钱、绥棱黑陶闻名全国,肇东国画、庆安版画……一县一品的文化业态,与独具味道的饮食文化交相辉映,彰显着黑土文化的精华、精美与精致。

绥化,这座传统文化与现代文明交融的城市,释放着无穷的振兴活力和发展魅力。

本版图片除署名外均由绥化市委宣传部提供