“我的孩子要替代母亲继续斗争”

尚志市一曼中学内, 赵一曼墓地。 郭俊峰摄

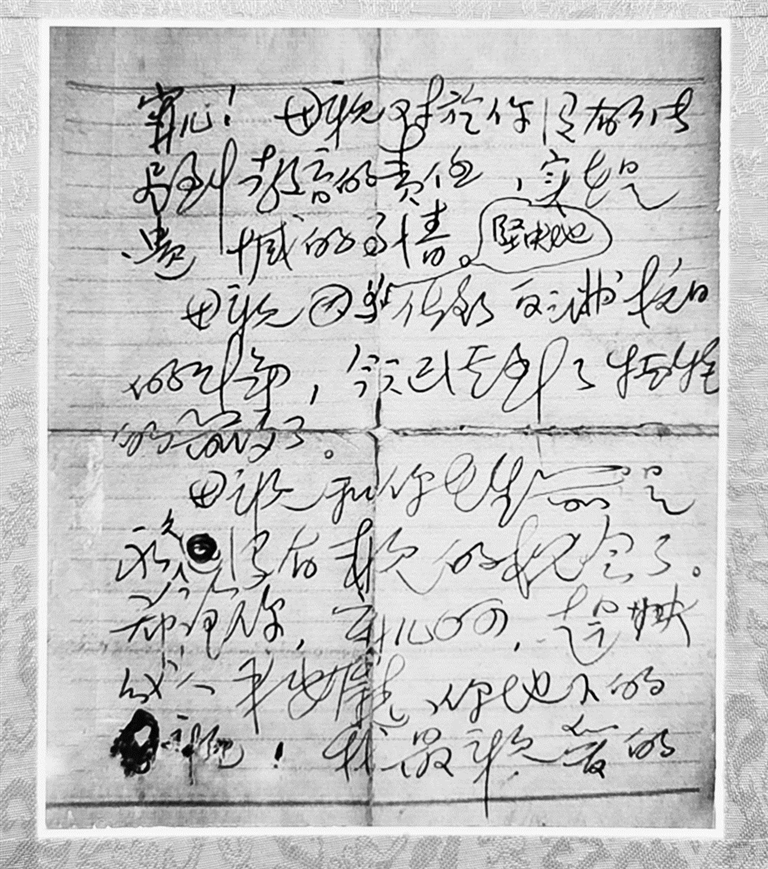

宁儿抄写的赵一曼第二封遗书。

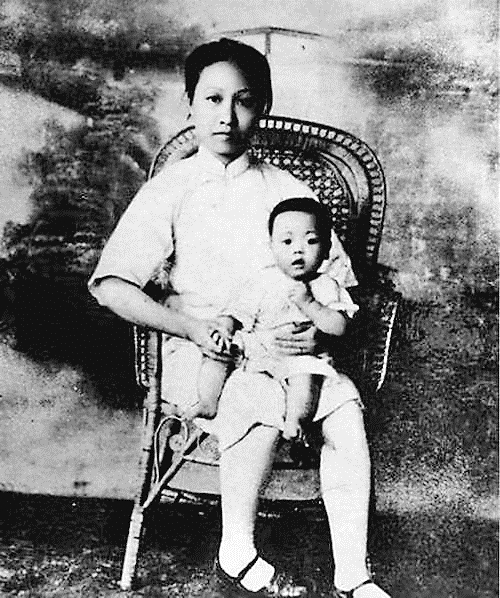

赵一曼抱着宁儿拍了唯一的、也是最后一张合影。

□老轩

到今年8月2日,赵一曼已经英勇就义85周年了。

哈尔滨解放后,在缴获的敌伪滨江警务厅的档案中,用日文记录了赵一曼就义前的情况:“在押送途中,她虽然感到死亡迫近,但丝毫没有惊慌,反而说:‘为抗日斗争而死才是光荣的。’她希望给她的儿子写一封遗书,从押送的职员处借了笔和纸,前后两次,写了反满抗日的遗书。”档案中保存了赵一曼写给儿子的两封遗书。

两封遗书荡气回肠

第一封遗书的内容是:“宁儿:母亲对于你,没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天,已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永远没有再见的机会了,希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲。我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你,在你长大成人之后,希望不要忘记,你的母亲是为国而牺性的。

一九三六年八月二日你的母亲赵一曼于车中”。

这封遗书荡气回肠,感动和激励着千百万人,已经广为传颂。

紧接着,赵一曼又写了第二封遗书:

“亲爱的我可怜的孩子啊!

母亲到东北来找职业,今天这样不幸的最后,谁又能知道呢?母亲的死不足惜,可怜的是我的孩子,没有能给我担任教养的人。母亲死后,我的孩子要替代母亲继续斗争,自己壮大成人,来安慰九泉之下的母亲!你的父亲到东北来死在东北,母亲也步着他的后尘。我的孩子,亲爱的可怜的我的孩子啊!母亲也没有可说的话了。我的孩子自己好好学习,就是母亲最后的一线希望。

一九三六年八月二日在临死前的你的母亲。”

在很长的一段时间里,这封遗书没有公之于众。

为什么赵一曼又写了第二封遗书?从内容上看,所谓“母亲到东北找职业”“你的父亲到东北来死在东北”,这与赵一曼被捕后编造的口供相一致,应该是防止敌人对亲人的进一步追捕和迫害;而最主要和最令人感动的,是这封遗书进一步抒发了第一封遗书中意犹未尽的母子情怀。短短的遗书中三次提到“亲爱的我的可怜的孩子”“可怜的是我的孩子”“亲爱的我的可怜的孩子”,落款为“在临死前的你的母亲”,读来令人心痛。

幼年宁儿历经磨难

1928年,赵一曼在莫斯科中山大学学习,与一同学习的中共党员陈达邦相爱结婚。由于工作需要,党组织要她提前回国。当时赵一曼已经怀孕四五个月,身体又很差,丈夫劝她生完孩子再走,或者两个人一起回去,赵一曼不同意。陈达邦回忆:“她主张,要服从党的决定,孩子可以回国生;夫妻分别是有痛苦,但没关系,应该走。”赵一曼告别丈夫,带着身孕,毅然踏上回国征途,一路上昏晕呕吐,历尽辛苦。

回国后不久,赵一曼开始从事党的地下交通工作,常常身无居所,长途颠簸,引起早产,差点把孩子生在马路上,幸亏一位好心的工人临时收留了她。当天夜里,婴儿诞生了,是工人的妻子帮助接的生。孩子的乳名叫“宁儿”,寄托了赵一曼对孩子安宁健康的美好希望。

然而,宁儿的生活并不安宁。出生尚未满月,赵一曼就抱着他离开工人家,以躲避敌人即将开始的大搜捕。刚满一周岁,赵一曼又抱着他在一个风雪交加的深夜匆匆逃离遭到破坏的省委机关,险些被捕。在逃避追捕的路上,赵一曼靠施舍的稀饭喂孩子,用一根草绳把孩子绑在身上,以便于赶路。

宁儿从孕育、出生,到满月、周岁,历经磨难。1930年4月,赵一曼忍痛把满一周岁不久的宁儿送到陈达邦的亲戚家寄养,从此母子再也没有见面。在这之前,赵一曼抱着宁儿拍了唯一的、也是最后一张合影留作纪念,并寄给远在异国的丈夫,附短信:“达邦!别离很久,想念很深,你的儿子已经诞生,我们一切都很好,不必挂念,望你珍重。”

照片上的赵一曼端庄秀美,是母亲,是妻子,和所有的女人一样热爱家庭,热爱生活,热爱自由。她从小就冲破封建习俗,去追求自身的解放和幸福;她十分留恋和珍惜自己和陈达邦在苏联的一段短暂而甜蜜的时光;行将就义前,她最感遗憾的是对儿子没有尽到当母亲的责任,接连两次给儿子写遗书,说“母亲的死不足惜,可怜的是我的孩子,没有能给我担任教养的人”。可以想见,赵一曼对孩子的歉疚和担心,远比失去自己的生命更沉重。

侠骨柔情万古流芳

赵一曼是母亲,是妻子,更是一名共产党员。她对自由和解放、家庭和母爱有着更为高尚的理解和追求。据老作家方未艾回忆,1932年5月的一天,赵一曼和时任中共满洲省委常委的金伯阳一起走在哈尔滨的中央大街上,与萧红和萧军相遇。赵一曼不认识二萧,但喜爱他们的作品,认为他们写的散文、小说都是以劳动人民和知识分子为题材,反映他们在生活中的苦难、追求和反抗,思想性强,文笔风格艺术性也很高。以后,赵一曼常在大街上看到二萧,印象很深。她曾问过方未艾,“不知他们参加了什么组织没有”,并很深情地说:“你有机会应对他们做些忠告,孤军作战,自由是自由,但不如加入团体作战力量大,战果也大。”在赵一曼看来,没有国家的独立,就不会有个人和家庭的幸福;只有加入中国共产党,投身到全民族解放的伟大斗争中,才能争得真正的自由。她曾写给方未艾《赠友留念》三首五言绝句:

(一)

天上多风云,人间有聚散。

今宵若别离,他日喜相见。

(二)

友情和生命,人人都看重。

一身不自由,两者将何用。

(三)

理论与实践,纷纷说短长。

只能为社会,万古可流芳!

诗中所说“只能为社会”,即为争取民族的解放和全人类的自由而斗争,这就是赵一曼最崇高的理想信念,也是她对待友情、爱情、自由和幸福的最高原则。正因为如此,她才能舍家别子,全身心地投入到抗日斗争;才能在被捕之后坚贞不屈,经受住常人不能忍受的酷刑;才能感动她身边的护士和看守她的警察,帮助她逃离虎口;才能在临刑前教育她的孩子“要替代母亲继续斗争”;才能高唱“红旗歌”,挺胸昂首走向刑场,发出最后的呐喊:“打倒日本帝国主义”!“中国共产党万岁”!

溥仪在《我的前半生》中写道,他在改造期间参观东北烈士纪念馆,“参观到赵一曼烈士遗像前的时候,有人从行列中挤了出来,跪在烈士雕像前一面痛哭一面碰头在地:‘我就是那个伪警察署署长(厅长)’。”看到抗日英烈的遗像、遗物,“我不能不深深低下头,不能不落下眼泪,不能不难过的要死。由于我良心的内疚,精神恍惚”。赵一曼的侠骨柔情,可谓是惊天地、泣鬼神,真正做到了“万古可流芳”。