对话黑鹤:与不同的生命结伴而行

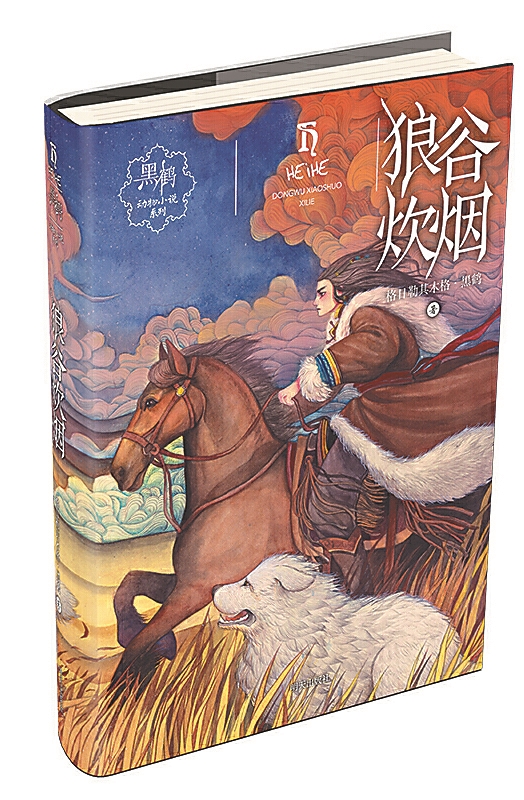

黑鹤动物小说系列

《驯鹿六季》 黑鹤 明天出版社 2017-6

□任永恒

记得在好多年前,一个朋友同我说,在中国从事儿童文学的作家群中,有可能在国际上产生影响力的,是你们的黑鹤,他背对人群,在自然中选择自由、善良与爱。于是,我就小心地读他的《狼谷的孩子》,我读到了文字中弥漫着油画般的褐色的风和天地间不同生命的结伴而行。于是觉得,黑鹤这次获全国大奖是很自然的事。

“我不吃惊,你信吗?”

在电话那头的黑鹤笑了。

关于获奖作品《驯鹿六季》

黑鹤:我个人很喜欢这部作品。一个北京男孩儿,妈妈出车祸后因痛苦而失语,爸爸带他来到了大兴安岭深处的鄂温克族营地,遇到了叫秋鸟的老人,与不同的生命在一起生活,得到了慰藉和成长。

任永恒:一个城市孩子贸然闯入丛林的深处,碰到了自然属性保持相对完整的人们,两个世界不期而遇。我理解十四岁的孩子不曾大惊小怪,反常理是孩子常见的行为,可在写作中是需要常理的。

黑鹤:有的时候,城市也是丛林,甚至比真正的丛林更为冷漠。而真正的丛林之中还有很多生命,有很多温暖的瞬间。那位使鹿鄂温克老人秋鸟,是这孩子与森林之间的纽带,因为这位老人,这孩子可以通过另一种角度进入丛林。

大约是在十几年前,我第一次走进使鹿鄂温克人的营地时还很年轻,在那些老人的口中,我是个“小蒙古”。正因为几位老人的恪守,在那里尚保留着一些古老的传统,这里包括生存方式、习俗和只有他们才能找到的快乐。如今,很多老人已经逝去了,他们也带走了一些注定要消失的东西。在这个小说里,自始至终我没有交待那个孩子的名字,他只有一个在森林中的使鹿鄂温克语名字——夜鹰。他进入森林,在森林里获得认可,并且重拾生活的信心,这是成长也是一种自我疗愈的过程。

任永恒:我也去过敖鲁古雅鄂温克民族乡,可马上就在他们的眼神中读出了陌生,瞬间建立的是参观与被参观的关系,人与人之间本不该是这样。

黑鹤:进入一个未知的世界,从来都是一种闯入。但是,如果最初就以一种谦卑的姿态进入,就不会被拒绝了,也就不是闯入者。我第一次深入北方的森林就被使鹿鄂温克人接纳,因为我对这个民族的文化很感兴趣,而且北方少数民族的很多传统文化和生活习惯都是相通的,甚至包括饮食,所以我可以迅速地融入那种生活,并乐在其中。

在森林中放养驯鹿的使鹿鄂温克人,史称驯鹿通古斯或使鹿通古斯。据史料记载,这部分鄂温克人最早生活在外贝加尔湖沿岸东北勒拿河支流威吕河和维提姆河沿岸苔原地区,为躲避战乱及俄国移民的倾轧,大约300年前迁徙到额尔古纳河流域的大兴安岭地区。1973年,中国政府在满归成立敖鲁古雅鄂温克民族乡。2003年8月,敖鲁古雅鄂温克民族乡的猎民离开森林,迁入内蒙古自治区根河市的永久定居点新敖鲁古雅乡,但少数使鹿鄂温克人至今仍然在山上的营地放养驯鹿,保持着使鹿鄂温克固有的生活方式。使鹿鄂温克人的新一代,对现代的生活还是比较适应的,但是,如何在传统与现代之间寻找到一个平衡,确实需要一个漫长的时间。

关于动物小说

任永恒:这些年来关注你的不仅仅是小读者,你的作品属于儿童文学家族,有自然文学属性,又具体到动物小说。其实,写动物的作家并不少,可字面上弥漫着荒野之风,对不同形状的生命样本,你赋予它们一种天然和血性,这里显现的是高贵,在你的内心深处是什么在支撑?

黑鹤:与童年经历有关。我四岁到八岁生活在蒙古草原。骑着我的小马,在没过头顶的草丛中,远处的亲人只能看见被我搅动的草尖;在需要回城上学时,耳边挥之不去的是我养的两只“白色狮子”用爪子挠绿色车箱的“咔咔”声。

任永恒:优秀的作家都有一个大致的共识,文学的故乡是母亲、自然与童年记忆,这在你的作品里表现得非常透彻。里尔克也说过,诗人的祖国是童年。

黑鹤:我通常约束自己在符合自然规律的前提下写作。虽然动物小说属于一种类型小说,故事本身可能是杜撰的,但是有一点我认为是很重要,就是细节一定是真实的。我更愿意将我创作的作品称为自然文学。

我的作品一直以呼伦贝尔草原和大兴安岭森林为背景地,我了解这片土地。我在创作关于蒙古马的长篇小说《血驹》时,仅搜集素材就花费了三年半的时间,其间走访了呼伦贝尔草原上很多的牧马人,我会送给每位采访过的牧马人一双马靴。我也不记得送出了多少马靴,后来我已经跟淘宝上卖靴子的卖家成为朋友了。我这么做,是为了向那些年老的牧人表达自己的敬意,感谢他们将最真实并最具有震撼力的细节分享给我。

我的小说中所有的细节都符合动物的自然属性。否则就会成为动物魔幻文学或者动物童话。我通常不喜欢用童话的方式写动物,小说和童话完全是不同的文学类型,拥有各自完善的体系。

动物小说是自然文学的一部分,我认为对自然文学的阅读,也是一个孩子自然观的形成。我希望一个孩子能够多阅读一些自然观正确的作品,保持对所有生命的尊重,懂得与其他的生命共享这个世界。

关于动物知识的积累来自多个方面,很多年来,我一直通过各种资料和网络学习动物行为学。另外,常年生活在呼伦贝尔草原上,田野调查一直是我生活的一个重要组成部分。在草原上做田野调查或者说素材的搜集,永远不能拿着一个小本去记录。我的很多作品中一些特别的叙事,都是源自与年老牧人的午后闲聊,那是一些正在被遗失的细节。

任永恒:你刚才引入一个需要展开的词,自然观,这对你来说很重要吗?

黑鹤:当读者开始关注动物,其实也就是在关注除了人类之外其他的生命,而这些生命也就随之会关注我们。我一直非常努力地在自己的作品中,向孩子们展现一些很乌托邦的词语——自由、忠诚、善良和爱。我希望孩子看过我的作品之后,放下书,能感受到风吹过草原,就足够了。

关于两只小狼

任永恒:记得在你的生活中和作品里都有过两只小狼,正因为它们的存在,你们才一起成为“自然之子”“草原之魂”。

黑鹤:我小时候养过两只小狼,随着它们一天天长大,发现它们开始疏远我,除了喂食的时候,它们总是与我保持着礼节式距离。后来我注意到,与它们的联系仅仅是食物,我是施与者,它们是领受者。它们看到食物时充满渴望,取食的速度太快了。终于,我失去了用手直接喂它们食物的勇气,只能采用抛喂的方式,或是放在盆子里,将盆子推给它们。它们也开始拒绝跟我一起游戏,即使游戏,它们的力量也太强大了,不止一次咬伤我的手。

有一次,当一只小狼逃到床下,我去拉它的尾巴时,它回头向我发出阴沉的低嗥。在昏暗的床底,小狼的眼睛里闪现着绿色的荧光,它缩起上唇,露出雪白的獠牙。在那一刻,我才意识到它们的野兽本性,并时刻向我展示荒野的力量。

那两只小狼越来越难以控制,并对年幼的我造成的伤害也逐渐升级。终于在一个早晨我醒来的时候,它们不见了。成年人的托词是已经将它们放到草原深处去了。我曾经为此哭了,直到得到一只狗崽。

成年后我终于理解小狼即便在荒野中因缺少足够的生存能力而夭折,也比继续生活在人类世界里要好。我看到一些狼生活在动物园的兽栏之中,无精打采地在那里睡觉,供游客参观;还有的草原游乐场,将狼圈养在那里,设置与小狼合影收费的项目。为了保证安全,小狼的四颗獠牙被旅游景区的工作人员用钳子夹断,这太残酷了。近年来,佩戴狼牙(猛兽獠牙)成为一种时尚。狼牙皆得杀戮狼而获得,一头狼仅有四颗獠牙,不可再生。狼被残忍捕杀并拔下獠牙,它的灵魂不会保佑那些佩戴它牙齿的人。所以认为狼牙有辟邪功效的说法多为商家编造的无稽之谈。

我还想同读者说的是,永远不要相信那样的温情故事——有人救了一只被母狼抛弃的奄奄一息的小狼,把它养大……那是世界上最虚伪的故事。但是悲哀的是,事实上很多以狼为题材的故事是这样开始的,这显然是一种自然知识的匮乏。好的自然文学是希望读者树立一种正常的自然观,以一种平等的态度对待世间万物。

母狼在哺乳期会以惊人的勇气保护自己的幼崽。草原上的游牧人都知道,一旦掏了狼窝偷了狼崽,那么等待他的将是母狼无休止的复仇与纠缠。当夜晚来临,母狼会长久地在营地附近徘徊嗥叫,抓住一切机会杀死牧人的牲畜。

在自然界,不仅仅只有人世间,任何的生命群体都有资格与你相向而行。如果我们把每天都过得向真、向善、向美,那么会很自然地建立起生命之间的敬畏,敬畏是一种爱。这是我凝视黑鹤,读完他作品想说的。我也算写过几篇儿童小说的人,可在黑鹤面前,显得是那么笨拙和无聊,会有一天自然的荒野之风也旋在我的心灵深处吗?