永远在路上

刘子超/文汇出版社/2021年8月

□赵青新

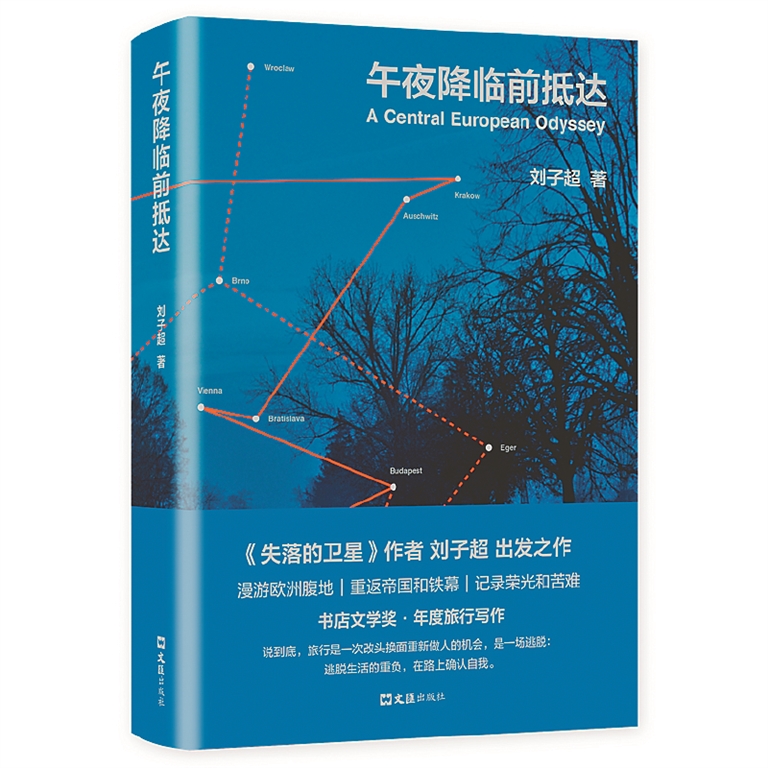

《午夜降临前抵达》是刘子超2012年的中欧旅行游记。刘子超说,那是他一生中最快乐的时光之一:无忧无虑地行走,邂逅各种各样的人,尝试分析看到的一切事物。

在旅行途中,刘子超没有考虑写书的事情,沉浸在旅行带来的兴奋感。后来,在整理札记的时候,它们几乎自然而然具有了书籍的雏形,也奠定了刘子超的文学风格。

刘子超的旅行不是观光,也不怎么注意景色,他在意的是怎样融入当地人的环境,与他们成为朋友,哪怕是暂时的、几句话的朋友,他及时地、敏锐地捕捉对话里的讯息,用心地记录下来,与事先做足充分准备的、从书籍、阅读里所掌握的文化交融在一起,重新构造他对旅行地以及生活在这块土地上的人们的理解。

离开柏林那天,下着小雨,刘子超结束了他在《图片报》的工作,那是一份翻译的差事,有点乏味。当刘子超提着行李走过街头、穿越广场时,他想起了最初在柏林的日子,对这个城市的感受,一些生活的碎片,这些回忆伴随着他,坐上了欧洲大巴,经过德累斯顿,来到了布拉格,坐在小酒馆里,与一位捷克大叔和他的三个女儿一起对饮、欢笑。

我们都有类似的疲惫,想要远离案牍劳形,放飞在陌生的空间。旅行,逃离熟悉得不能再熟悉的事物。可是,如果我们仍然固守原有的生活态度和感知方式,不愿打开自己的感官去领略新世界的脉动,那么,新鲜感就会迅速消退,我们又会变得疲惫,也许更疲惫,还不如在家舒服呢。这是旅行与走马观花的旅游的区别。旅行是在地化的,旅行者需要进入当地,但实际上是很难进入的。所以,刘子超强调,“旅行中最大的不确定性,不是抵达,而是如何抵达”,“旅行或者人生,就是一次次解决如何抵达的生命过程。”

布拉格、维也纳、布达佩斯、布莱德、布尔诺、佩奇、埃格尔、的里雅斯特……中欧的地缘政治犬牙交错、纠葛盘缠,它们的古老与不太古老的故事,我们大多有所知道,作为相互交叠和紧张关系的历史来探索、展示和叙述,应当也是适宜的,可是,刘子超并不沉湎于历史场所的旧地重游,他的笔锋在涉足历史的记忆空间之后,总是马上转回当下的生活场景。

“人”的存在格外鲜明:火车上的旅友、临时住宿的舍友、中国“倒爷”、小酒馆的酒友,或者街头搭话的陌生人,健谈的的士司机,狡黠的皮条客、市集上的情侣……言谈举止生动鲜活。刘子超的游记呈现普通人的存在状态,是“平庸”的日常和“原生态”的纪事,其中表明了一种不断延展的开放性,人与人是可以亲近的。过去或多或少是忌讳的话题现在可以公开讨论了,可以在轻松的氛围里消解或者重构对历史的认知,对现代的相关性问题的思考增加了新的维度。中欧的人们拥有共享的经验、沉重和疼痛,但并非总是面对胁迫、恐惧等消极命题,他们会尝试在放松、愉悦的氛围里进行新的诠释。如果欧洲可以实现一种普遍意义的认同,大约就是出自这些谈话里的态度、观点和情感。欧洲,意味着什么呢?

《午夜降临前抵达》记录了刘子超在中欧的两次漫游:“夏”以搭火车的方式,“冬”以自驾的方式。刘子超喜欢在异域的街头漫步,邂逅陌生人,有时候,他独自拎一罐啤酒,坐在街口,坐在河沿,遥望远方,观察周围,任思绪飘飞,与卡夫卡、齐奥朗、村上春树、多多等作家默谈,他们的片言只语穿梭在字里行间,仿佛是最有默契的同伴。搭火车、自驾、漫游,可以主动掌控节奏,随兴而行,那个与时代步伐相关的速度的专制不翼而飞了,那种按图索骥的秩序被打散了,人获得了某种程度的自由。自由,这是我们所向往的。

从《午夜降临前抵达》到《沿着季风的方向》、《失落的卫星》,刘子超从暧昧、模糊的自我感知走向明确的自觉,他在旅行中仿佛融入了自己不满于单一身份的跳跃与游移的存在体验。通过“我”呈现世界的面貌,世界也在潜移默化中影响“我”,“我”永远行进在路上。