麻雀·我们·城市

□安石榴

城市野趣给人以想象力,让人期待有那么美好的一天,一个晚归的人,或者一个经营深夜食堂的烧烤摊,会在城市深睡的凌晨时光,目睹一群大象慢吞吞地穿城而过,或者一只小狐狸寻寻觅觅地消失在幽暗僻静的胡同中……

我生活在一座边疆小城,即便这样,在我小时候的记忆里,都没怎么见过麻雀。那时候,城市的野趣几乎绝迹。这可能和城市的发展关系不是很大,而是上世纪50年代除四害的直接后果。

那个时代的我从未想过一个城市与野趣有何关联,难道城市不是因为脱离了荒野才变得文明而伟大吗?因为思想的局限,一直以来,我在我的城市里偶尔看到一只或两三只麻雀,竟然觉得这物种就是这样的,三五就成群了。直到最近几年,遇到两个超级麻雀群,才知道真相并不是那么简单。

这两个超级麻雀群中的一个,比较喜欢两条热闹大道交汇处的一个小小的街心花园。那一横一纵的大道是通向城市外的交通要道,非常喧嚣。可就是这样的形势下,一个可能超过两百只的麻雀群,常常光顾街心花园。

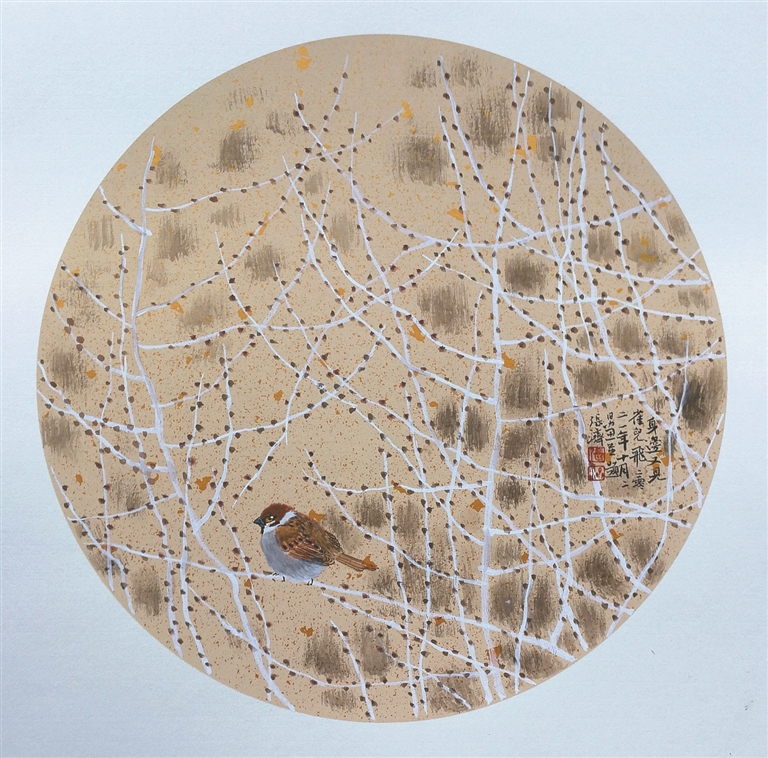

我最喜欢秋天时的这个小园子,云杉对时令几乎无感,依然浓翠,弥漫着一股令人沉醉的冷香,定下了小花园的调子。但是草地肉眼可见地稀疏了,矮树墙也一样,叶子渐渐落尽,只留下几道锈铁般现代艺术趣味的几何造型。矮树墙相当接近麻雀的颜色,而细部枝杈繁密有点儿像麻烦的网。麻雀们有一种奇妙的本事,能精准飞进矮树墙密集的空隙之间,并瞬间消失,融进枝丫的网中,再也找寻不见。我看那真是精彩的一幕。它们飞行中无需任何调整,没有减速、揣度或者试探犹疑,直接俯冲。而它们在云杉上再现的时候,也好像完全不需要过程和解释。它们又是怎么飞出矮树墙的呢?又或者它们是如何像魔术师一般迷惑了你的眼睛?它们就这样在小小的街心花园里,飞来飞去,消失又再现,似乎它们掌握着一个高级秘密,又并不想与外界分享。

麻雀总给人忙忙碌碌的印象,它们专注的事物也非常单一,就是觅食。它们真的是可爱的吃货。春天的时候,我坐在街心公园的长椅上,一边听着喧嚣的车流和人间烟火的合奏,一边看着麻雀在捡拾杏树下的落英。它们的小脑袋不停地震动着啄食,有时确定是杏花树上飘落的花儿或者其它嫩芽渣滓,而有时仿佛就是土粒沙粒。我不知道,不能确定。但这些都构不成我的困惑。我总是非常喜爱它们。我认为这是珍贵的城市野趣。总是在这样的时刻,我才相信人类的手上还有一些机会。你看,我这个小城,稍稍做得好一点,比几十年前稍稍文明了一些,大自然就对这种善意给予丰厚的回报。

另一个麻雀群在江滨公园。这个小城一条江水穿城而过,沿江两岸的带状公园有比较丰富的野趣。在另外三个季节里,麻雀并不是主角,但在冬天,就完全不一样了。我们这个地方,冬天的时候所有的生命都以各自不同的方式停滞或者潜伏下来,色彩几乎消失殆尽,一眼望过去,只有松树的苍绿和其它树裸露着枯树枝的黑褐色。这时候公园里的活物差不多只有鸟类。这一支麻雀群可以称作超级社群了吧?我想它们得有四五百只。它们在江滨公园移动的时候,简直就像一团黑云翻上翻下。当它们落在松树下,或者落在枯枝上,有密集恐惧症的人就有的瞧了。麻雀的颜色和大小,决定了那种密集的影响力,我总是浑身麻酥酥地看着它们。但这“恐惧”着实有趣。有时候也会想,这个超级麻雀群可能对自己的团体比较清醒,或许它们已经认识到规模的意义。它们活得快活又自信,无论起飞还是降落自带一种出入无人之境的气势。公园里从早到晚都有人流,还有三座繁忙的过江大桥在其间错落着,这些都打扰不到它们。我相信这个城市不会再故意伤害它们,但是我也不知道鸟儿们是如何感知人类的善意和理性的。我在江边的橡胶道上走步,心里会想,真实的世界也许就是这样的,我们和它们之间或者并不需要彼此感恩,我们共同源于造物主,或者万物只对造物主负有恩情。然而,我们作为万物之一,倒是应该始终怀有一颗虔敬的救赎之心,检视我们的所作所为。

我住在城市的西边,依傍着一个美丽的小湖。春天的时候偶尔有一对鸳鸯在小湖上盘旋一番,湖面上稍作休整后再离开,只留下一波波涟漪给人们回想。在整个冬季和料峭的初春时节,总有那么零星的几次,一只海东青从我的目及之处孤傲地飞过,那可真是惊鸿一瞥!因为你从来没有熟悉过它,不知道它从哪儿来,也不知道它去哪里,它独来独往,矫健敏捷,除此之外,你无话可说,也无法描绘。它实在是一个谜,非常动人的谜,我对它保有永远的憧憬。

讲真,我并不知道城市野趣到底是一个怎样的话题,但是我知道它给了我想象力,让我觉得如果哪一天,一个晚归的人,或者一个经营深夜食堂的烧烤摊,在城市深睡的凌晨时光,目睹一群大象慢吞吞地穿城而过,或者一只小狐狸寻寻觅觅地消失在幽暗僻静的胡同中,我都会毫不迟疑地相信那是真实的。