对东北文学根脉的虔诚守护

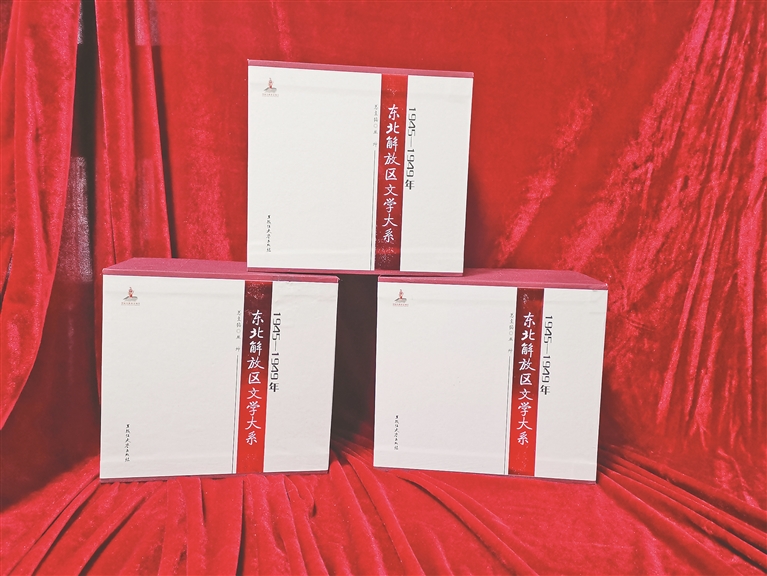

《1945—1949年东北解放区文学大系》/黑龙江大学出版社/2022年3月

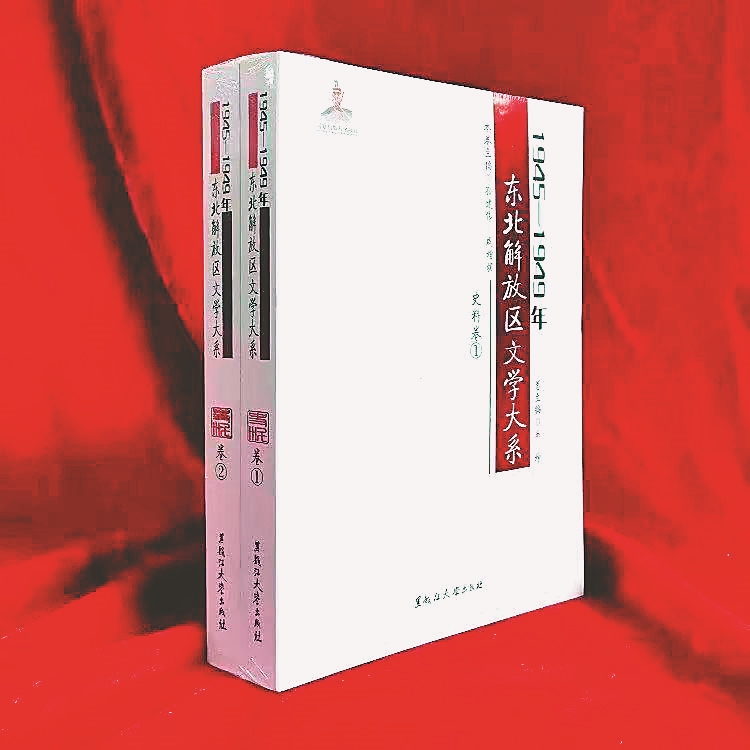

《1945—1949年东北解放区文学大系》“史料卷”

□丁媛

对于1945—1949年东北解放区文学的发展态势进行整理和概括,无疑是中国当代文学史书写的需要,但同时,这段文学历史之所以存在也源于其深受中国革命历史过程中创作理念和规范的制约。文学与革命同向而行的述史模式,使《1945—1949年东北解放区文学大系》问世的创新意义格外独特。

一方面,该著作以“大系”形式,通过体裁划分,汇集了1945—1949年间东北解放区优秀的小说、散文、戏剧、诗歌、翻译文学、评论等诸多创作文本和翔实的文学史料,很好地再现出了当时的东北文学创作场域,弥补接续了东北文学的创作历史,也为学界之于这段文学记忆进行研究提供了重要参考和借鉴,具有非同一般的文学史料价值。另一方面,1945—1949年的东北解放区文学创作不仅是新中国成立后文学发展的源泉,更是构建文学与解放战争,即构建文学与中国革命彼此关联的需要。彼时黑龙江文学创作的蓬勃发展离不开毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的烛照,这一时期,身在黑龙江的文艺工作者积极贯彻中国共产党的“为工农兵服务”的基本文艺方针路线,经过不懈努力,最终一改龙江文艺日伪统治期间萎靡萧条的旧貌,而使其呈现出前所未有的蓬勃态势,并结出累累硕果。《1945—1949年东北解放区文学大系》对这一时期文学文本详尽的收集、精心的汇编和整理,为以地方文学之一管,窥见中国文学发展与中国革命彼此关联的历史脉络之全貌,提供了直接的借鉴与可能。

《1945—1949年东北解放区文学大系》由黑龙江省社会科学院文学研究所原所长、研究员丛坤牵头,汇集了东北诸多优秀的文学研究与文学评论者作为各个系别的主编,且各位主编将所承担之系别又加以分门别类的细致划分,并最终撰写各卷的长篇导言。而各位编纂者在构建其文学类型之经纬布局的同时,在长篇导言中亦显示出了明确的述史意识和突出的理论观点。如丛坤在大系前言中对这一时期东北解放区小说的论断:“抗战胜利后的东北解放区文学是延安文艺的延伸与发展,东北解放区四年所发生的巨大变化,都生动、形象地展现在东北解放区的文学创作中。”“东北解放区小说明朗新鲜,创造性地继承了延安文艺精神,反映了东北解放区的历史巨变和社会变革中诸多的社会问题,为新中国成立后的十七年文学开辟了道路”。对散文则强调其不仅“具有了军事史和共和国历史的资料留存价值”,更“在创作上因为具有纪实性与文学性相结合的特点,为军旅散文创作提供了新的美学范式。”而对于戏剧则是“对光复后东北人民进行的文化启蒙、文化宣传具有不可替代的作用,对解放区的土地改革和解放战争作出了不可磨灭的贡献。”这些论述,不仅是对这一时期东北解放区文学本身的审美性和思想主题的概括,也为其在中国现当代文学史上的地位做出了应有的框定,更是对东北文学史与中国革命历史彼此关联、同向而行的关系的揭示。即正如编纂者们的初心所向:“为了纪念解放东北这段革命岁月,为了展现东北解放区文学的勃兴与繁荣。”《1945—1949年东北解放区文学大系》付梓出版,而这些散见在前言及各卷导言中的各位编纂者之于这段文学历史的真知灼见,也正是这部著作对1945—1949年间东北解放区文学优良价值的直接呈现。从这一角度而言,《1945—1949年东北解放区文学大系》收集整理的不仅是文学史料,更是一种革命精神。

值得一提的是,这部著作中的“史料卷”特别收录了部分文学界前辈们及其家人的回忆性与纪念性文章,其中有他们对当年亲历文艺团体的感受,有对文艺创作心路历程的描画,虽因年代久远,有些细节已经模糊,但却因其纪实性质对《1945—1949年东北解放区文学大系》起到了补充和完善的作用。尤为珍贵的是,这些回忆性和纪念性文章的编纂入卷,体现出了编者们对于前辈龙江文学创作者的景仰和缅怀,也使这部著作在理性逻辑的基础上充满了感性温度。

《1945—1949年东北解放区文学大系》的出版从根本上改变了一直以来东北解放区这一时期的文学创作少有问津、散落四方的态势,具有填补学术空白的重要意义和珍贵的文献价值。一直以来,区域性文学史料的梳理工作繁复、浩瀚,虽意义非凡,但难以获得学界的充分重视,故而潜心其中者甚少。本部著作的编者们埋首浩瀚书卷数载,突破重重阻力,对在哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、长春、沈阳、大连等地的珍贵文化资源进行挖掘和抢救,最终流畅且清晰地呈现出东北解放时期的文学记忆。这是龙江学人的责任担当,更是他们守护东北文学根脉的一颗虔诚之心,值得吾辈学人钦佩与学习。