自然启蒙和自然教育

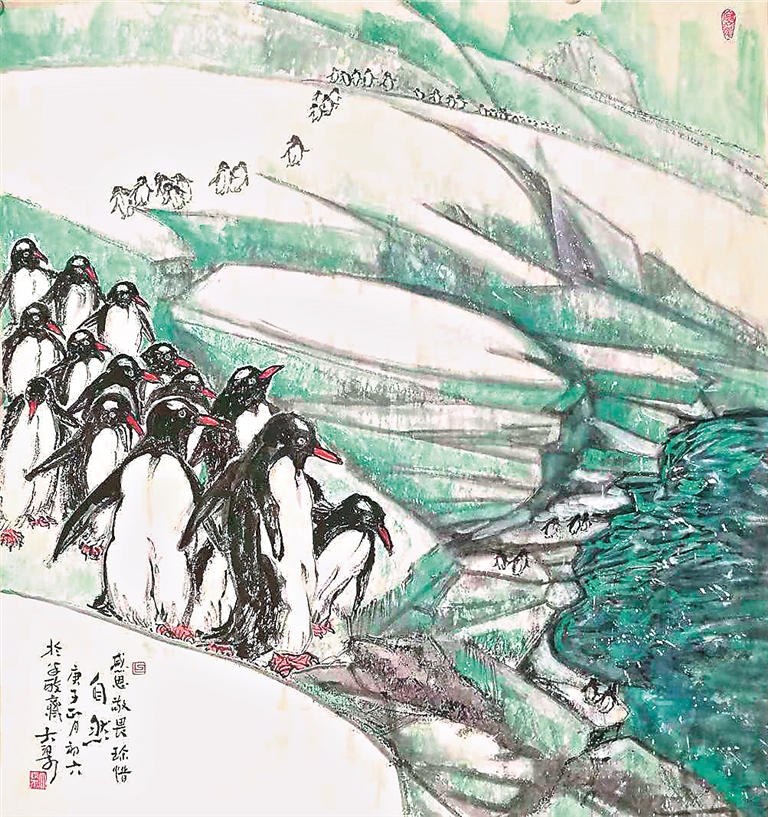

梁树成 《感恩敬畏珍惜自然》 国画 100×100cm

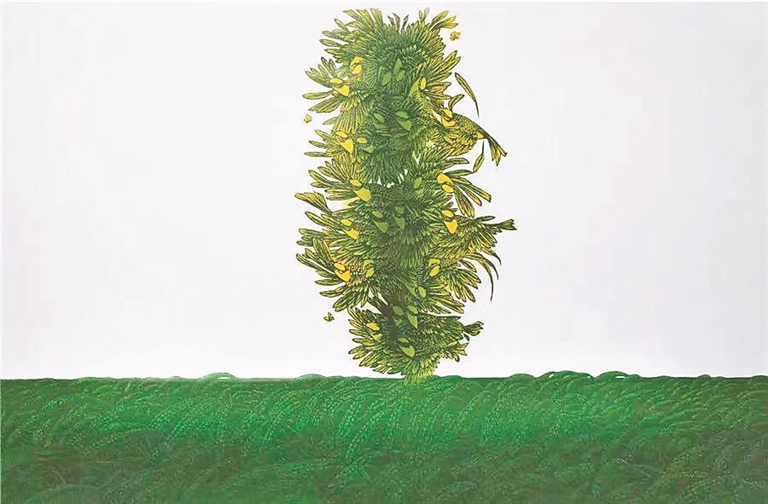

王世敏 《生态系列之二守护》 版画 72.5×111.5cm

□刘东黎

有人在国外的小学校园里做过试验,标画出20个全球性企业商标,以及20种本地物种,让学生们逐一辨认。包括低年级学生在内,他们多能准确报出大部分商标的名称,却几乎说不出任何物种的名字。

对置身于现代社会中的大部分人来说,无论东方西方,情况也多是如此。鸟类的迁徙,鱼类的洄游,熊与蛇的冬眠,对于孩子而言,早已成为影像里和童话书中遥远的童话。电商物流越来越发达,让新生的“数据一代”对与自然隔绝的状态,更具有不凡的承受力。一部手机遍知天下事,既然太阳照常升起,一切自然照旧如初、涛声依旧……

梁从诫曾说,没有哪个孩子生来不爱树林、池塘、草地,不爱野花和小鸟。如果他们漠然,那不是他们的错。

给生命群落中其他的部分命名,并试图去理解它们,欣赏它们,这种欲求是人性中的一部分。2016年诺贝尔生理学和医学奖得主大隅良典则通过研究说明,一个人在幼年时通过接触大自然,萌生出最初的、天真的探究兴趣和欲望,是非常重要的科学启蒙教育,也会就此埋下今后取得重大成就的种子。

常在自然环境之中,人体新陈代谢、呼吸、血液循环、微循环、免疫功能、体温、消化系统等等,都会发生良性变化。自然教育也具有优化身心的诸多效应,有益于孩子更好控制情绪、承受外界压力、把握心理平衡、与他人建立良好关系,思维能力、注意力、记忆力、知觉动作等方面都会有显著的提高;一些以精神紧张和心理压力为主因的疾病可能会逐渐不治而愈。

自然教育,“就是了解你周围的一切。它可以是从山巅上眺望的一片森林狭长的远景,可以是围绕在城市街道两旁的一片杂草,可以是一只鲸鱼跃出海面的剪影,也可以是浅塘里水藻上长出的茂盛原生物……即使是路边的杂草或者是池塘里的原生物,也远比人类发明的任何装置要复杂难解得多。”(威尔逊《笔记大自然》)花草植物鸟兽昆虫能增加青少年与自然的同情心与同理心,使他在以后的成长岁月里,会本能地、持续地寻找沟通与理解。

“自然教育”绝非仅仅如其表面上“拈花惹草”式的休闲消遣。自然教育要求青少年不仅要观看、考察、记录,也要绘画、拍摄、分类,甚至进行实验、撰写报告等;强调亲力亲为,培养学生“综合思维”的素养,能强化增益科学精神;对于传统门类的课程学习是有促进的。

在学习的过程中,学生借助“气候”“水文”“植物”“土壤”等知识,寻找它们之间的关系,感知动植物之间共生共处的奥秘、物种多样性的意义,进而能够从自然史的高度上,去理解生命演化与文明的关系;寻找关联但并不特别在意知识的系统和完整——这样的学习观念,对过度专科化、职业化、专家化的现代教育是一种纠偏,也正好有助于学生切实理解现代知识分科的意义和局限。

当然,自然教育重点在于使现代生活、现代知识更加全面完善,并不是要求孩子回到前科学状态,也不一定非得使用原始的博物学方法。现在有学校教学生使用手机中的星图软件去认识星座,效果很好。学生在繁星满天的野外,打开手机GPS全球定位和星图APP,把手机背部指向哪个星空区域,屏幕上就会显示这个星空区域的星座。手机中还有各种传感器的功能,如指南针、水平仪、角尺和直尺,可以测量如噪音、磁场强度等,我们不仅要孩子丰富和完善本真的自然经验,也要掌握现代科学研究方法和数字化科学工具,两者并行不悖,才能更好地适应未来。

生存技能学习在环境教育和自然教育中扮演着非常重要的角色。我们可以设想一些极端的情况。

如果有一天,我们因某种传染病被隔离了,或遇到地震之类的灾害,以及其他始料未及的动荡,所有人身陷险境自顾不暇,这时与家人走散的孩子独自走进山林,他该如何生存?

此时,迷路、野外环境中急性肠胃炎等疾病,食物中毒、毒蛇、毒虫袭扰、外伤出血等不可预知的安全问题,都可能会一一浮现。可以想见,我们现在对孩子的教育,太专注于学业和才艺,但实际上,孩子在非常时期的生存能力,也是同等重要。

不说上面的极端情境,就是停电停水停车,现在的孩子就会手足无措,乱作一团。

孩子需要及早学习自然情境下的安全与求生技能。比如受伤了如何清洗和包扎伤口,比如学会在户外找到饮用水,知道哪些水不能喝,哪种野菜、蘑菇能吃,如何加工。不一定是野外,这些技能也包括居家生活,比如在家里开展园艺劳作,如何在阳台上收集雨水以备急用?如何在没有自然光的空间里种菜,如何选择品种?不得不喝的脏水,应该如何净化,等等。

观日月星辰来辨方向和时间,察山川形势风云雨雪以定方向与行程,择水草而居,钻木以取火——雅斯贝尔斯所说的轴心文明,其知识主导类型就是这种自然教育式的智慧。我们现在要说,这些都是现代人,尤其是以后的孩子,必须掌握的知识性技能。

自然教育不是旅游度假,需要的是系统、完整的课程,是各种自然教育手法的有机组合,包含明确、可累积、可评估的课程目标。有专家在倡导一定的社区培训,开展形式多样的教育方式(识花认草、植物绘画、农作物体验等),学校里的自然教育课程,以后也会不断丰富、细化。

传统自然教育里遗留的一些手段,比如采集植物标本、矿标,比如用捕虫网、毒瓶收集昆虫,这些方式缺乏对生命的尊重并对环境有所冲击,现在已经逐步被更恰当的形式取代。原先偏重体能、游憩和探险角度的户外教育,也逐步与自然教育相融合。比如“攀树”“攀岩”,原来可能着重“攀”的技艺和训练,强调人对自然与自我的挑战,但现在也开始关注“树”或“岩”的知识,以及对自然体系的思考认识。合理汲取其他领域的知识成果,从而构建新的教育框架,是实现自然教育走向可持续发展的有效路径。

人毕竟是从自然中走出来的动物,“自然教育”,其实就是生活本身。这个概念既宏观又具体,包含了多种跨学科的解读方式。近年来,自然教育已渐有繁荣之势,也出现了诸如自然农耕、博物学教育、亲子活动俱乐部、户外探险、漂流、度假农庄等多种组织载体,工作理念、教育手法、内容侧重等都不尽相同。

其实在传统教育的理念和方法里,当然有对自然世界的科学性认知和引导;但在“自然教育”里,更增添了对自然情感各种向度的体验和深化。有一个著名的“多元智能理论”,在起初提出的7个智能之外,又补充了第8个智能:“自然探索”智能。指的是观察自然的各种形态,对物体进行辨认和分类,并且能够洞察自然或人造系统的能力。拥有这一智能的青少年,呈现着令人耳目一新的智力特点、学习风格和发展特质。

自然教育还有个“就近原则”,它不是远足旅行,自然知识本就具有本土性、切近性、涉身性和具体性的特点。所谓会心之处不必在远,在家乡、小区、校园、街道等处,近郊的花园、市区的树木、野地的麻雀,诸如此类,就可以了解、学习动植物的季节感应。只要你能用心感受四季轮替给大自然及动植物生长带来的变化,就和千里迢迢走近一片原始丛林一样有成效。

说到底,自然教育的目的只有一个,就是与大自然中的事物建立起生命的联系。这种联系同时也是一种潜移默化的情感关联。

“培养好人的秘诀就是让他在大自然中生活”(爱默生语),孩子年龄大概在12岁以前,父母还勉强做得了主,这也是自然教育的迫切性所在。高山厚土能补元气,日精月华可健筋骨,如果还来得及,我们一定要在乡野山涧之间、在春华秋实的流转之中,重新建立孩子与自然的内在联结,建立他们与土地最本真的情感纽带,使他们不再将一个数字化的、经过规训的自然当作是自然本身,也使我们在日常生活中所有的凝视、倾听与领悟,都有了色彩、生机和意义。