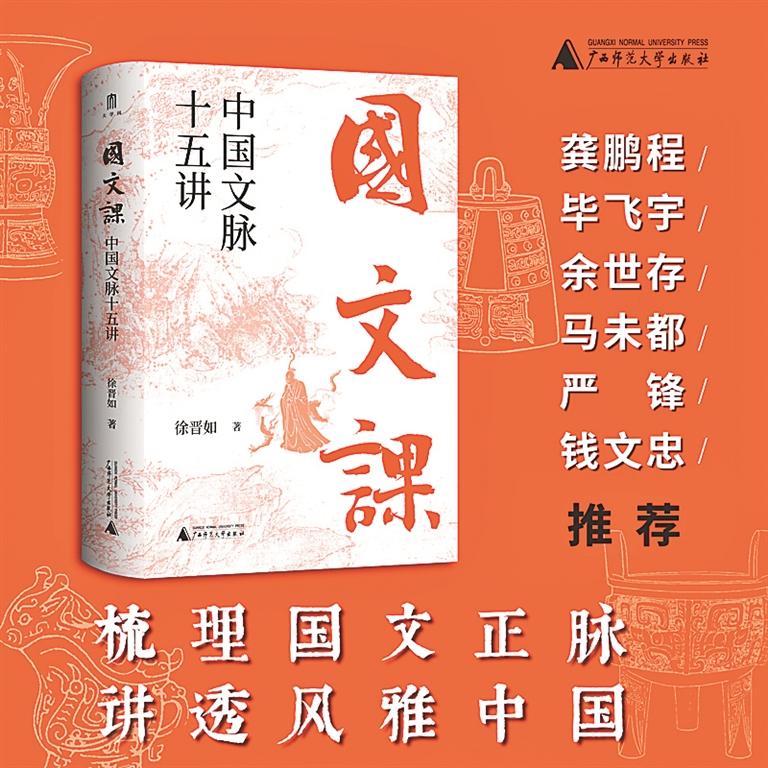

斯文正脉 风雅中国

《国文课》\徐晋如\广西师范大学出版社\2022年5月

□邓勤

文学就是人学。文学是写人和人心的,所以无论是写村庄、城市、中国还是世界,最终还是在写人心和人性,这就是作者驰骋的地方。现代文学如此,古典文学亦如此。儒家学者徐晋如认为,中国文学依本于中国文士对道的拳拳服膺,中国文脉从《诗》《骚》以降,一直遵循着风雅之道,从未更改,虽曾屡次横遭摧折,却能绵延至今。三十年来,徐晋如惊叹于中国文学的自成宇宙,更为中国文学的蓬勃生气而感动莫名。在精读中国经典文学和身体力行地创作诗词歌赋时,他深切地体悟到中国文化之道。

徐晋如最新出版的《国文课》是一部新见迭出的中国古典文学史。作者依本儒家诗教观,从《诗经》讲到明清传奇,指出诗古文辞才是中国文学的正脉,风雅是中国文学的根本特征,对中国文学的诗赋词曲等主流文体和屈原、司马相如、李白、杜甫、苏轼等主要作家作出全新的阐述。本书旨在对中国文学研究方法进行反思,意在恢复风雅传统,接续中国文脉。

徐晋如在引言中指出,本书不是研究中国经典文学的文学史著作,也不是中国经典文学的欣赏著作,而是自己对中国经典文学的返视内观。书中对代表中国文脉的名家名作,从风雅、人格、文格等别开生面的角度进行赏析。不止于作品的详细解读,更关注古人的人格和气质,引领读者由文章诗词而进入儒者的精神世界。而读者可藉之以重新理解中国古典文学,重新审视中国现当代文学,更重要的,重新打量世道人心及其完善之路。

譬如李白和杜甫,作者在《李杜文章在,光焰万丈长》中谈到,历来诗论家,都喜欢拿李白与杜甫做比较,无论是崇李还是崇杜,哪一方也说服不了另一方。作者指出,如果说杜甫悲悯着时代和家国,而李白则时时悲悯着历史和人类。杜甫固然也是诗歌的天才,但如果没有安史之乱,也就未必会有他的“诗史”诸作,未必就能膺诗圣之号;但若置李白于任何时代,他的光芒仍足炳耀千秋,这不止因其才,更因其诗中总是饱蕴着对人类普遍的自由理想的终极关怀。

如果我们撇开诗的艺术成就,而单论诗人的人格,其实李、杜优劣的问题十分简单。因为,杜甫是猛鸷无伦,而时时冀得见用的雕,李白却是逍遥乎天地之间,天子不得臣、诸侯不得友的鲲鹏。从杜甫刻意经营的《雕赋》中,我们能读出老杜的执着与不甘。一方面,诗人的天性让他的内心充满骄傲,另一方面,他又不得不为追求“见用”而委屈天性,他冀望有能忍受他的性格缺点的明君圣主,而这显然是不可能的,这就使得他的一生都处在矛盾与痛苦中。流落成都时,杜甫之所以在酒后对着恩人严武瞪目詈骂,不过是这种矛盾与痛苦郁积而极致,而造成行为的极度扭曲。

中国文脉,是中国传统人文精神的主脉,承载着中国传统士大夫的生命律动,也串联起中国传统思想学术、文学艺术。作者指出,要想真正接上中国文脉,不但要熟悉并熟练掌握繁体字,也要熟知声韵平仄,尤须养成文言的思维,不如此,便永远徘徊在中国文学的墙外。