我们之间

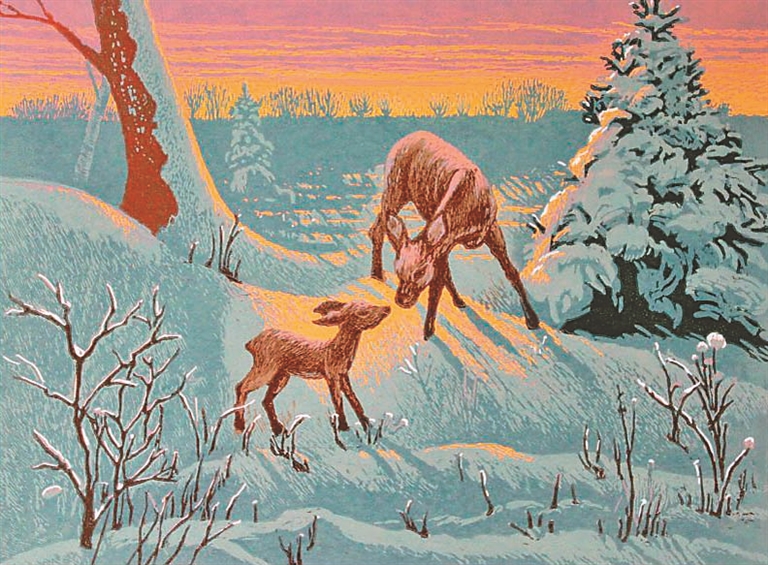

张静梅 《霞光下》 木版油套 30×40cm

□闫语

母女两个心平气和地说话,这样的时刻,我记着,我写下来,就会定格成永远吧。

女儿从放学的人流中朝我跑过来的时候,就像一只小鸟翩然地飞了过来,随即落在我的枝头,开始叽叽喳喳地说个不停。我有些惊讶地看着女儿,接过她的书包,背在肩上,比从前沉了很多。

这些年,我接女儿放学的次数屈指可数,好在还可以送她上学。每次,我都是看着她背着偌大的书包走进校门,找到自己的班级,排队进入教室。晚上,再看到她时,她已经进入了梦乡。这些年,我看到最多的就是女儿的背影,好像只有在她睡着的时候,我才可以长时间地端详着她,那张一点点圆润起来的稚嫩脸庞,偶尔也会因为梦境的纷扰而愁眉不展。

这些年,我和女儿在很多方面都是疏离的,她就像那些挤挤挨挨向天上涌去的树木的枝叶一样,奋力地把手伸到空中,想要抓住那些阳光和雨水,然后跟着云一起打盹,去等待鸟叫和虫鸣来把她叫醒。而我更喜欢一头扎进泥土里的树根。小时候,我问过父亲,那些或粗壮或柔弱的根须在黑暗的泥土里到底找到了什么,才可以让它们一往情深地舍弃地面上的生活?父亲看着他手里的矿石样本,温和地说:“地面上有什么泥土里就有什么,比如你妈妈无意间掉落的一根针,我曾经给你讲过的一个童话,你伤心时流下的一滴泪……”

几个比女儿大一些的少年打闹着从我们身边跑过,他们背上大大的书包随着跑动的节奏一上一下地跳跃着,像一条街的心脏,他们的笑声恣意欢畅,丝毫没有成长的恐慌。我猜测不出他们将来会变成什么样子,是在挫折中不断重塑更高的自己,还是会舍弃真诚来迎合既定的规则?这时候,刚刚跑过去的一个少年突然停了下来,转过身,向着我和女儿的方向不断地招手,我们的身后立刻响起了纷乱的跑步声。我拉着女儿赶紧躲闪,匆忙间,后背就靠在了路边的一棵榆树上。

这些年,每天早上我都会和街角的这棵榆树互问早安,让一颗心沐浴在那吻过田野与河流的风里。而当我在月光下,带着满身的疲惫回到这里,一步步走近榆树的时候,又会经常产生一种错觉:月亮生产药剂,也生产糖果,这个世界和我们的心灵一样,有苦,也会有甜。

女儿把我拉到榆树的旁边,帮我拍打衣服上的灰尘,还不停地问我有没有磕到哪里,疼不疼,那关切的样子让我非常不习惯。这些年,我们已经熟悉了彼此的漠然。最初,我会故意和她说话,挑她的错处,甚至气急败坏,而她只是沉默着,或是悄悄地流眼泪。现在,她长大了,我也不再多言,一次次话到了嘴边,又被无声地咽了回去。

这时候,几个邻居阿姨拎着刚买的蔬菜,有说有笑地经过这里,看到我和女儿,你一句我一句地和我闲聊起来。回过头,看到女儿伸出双臂想要把这棵榆树抱住,却怎么也抱不住。几次努力之后,终于还是放弃了。她看着树干上挂着的那块“古树名木”的牌子,若有所思地对着榆树说:“你还记得那年夏天我在这里放飞的那只小麻雀吗?”

这些年,女儿从来没有和我说过她与小麻雀的故事。我不知道,那只小麻雀在女儿心中到底意味着什么,我不曾问过她,她也没有告诉我。我同样不知道,女儿在这棵榆树下发现那只受伤的小麻雀时,是怎样把它抱回家的,又是怎样给它上药和包扎的。在幼小的女儿一个人面对生活中突如其来的境遇时,我却毫不知情,这样失败的记忆如何不让我羞愧?

女儿从书包里拿出一个折叠得很精致的纸条,有些迟疑地递给我。我打开,上面写着——放学后在街角的榆树下等我。没有署名。我问女儿等不等,她说不等了,她知道是谁。她拉着我穿过马路,进了一家仓买,从冰柜里拿了两个冰淇淋,对我说:“你付钱。”我和女儿站在仓买的门前吃冰淇淋的时候,榆树下有个阳光帅气的少年正在路对面望着我们。“可以做好朋友,一起努力学习。”我故作镇定。“我没听错吧?”女儿瞪大了眼睛。然后,她笑了,我也笑了。

母女两个心平气和地说话,这样的时刻,从前没有过,却转瞬就消失了。我记着,我写下来,就会定格成永远吧。这时候,一阵风从我们身边吹过,是甜的。