话说打牲贡貂

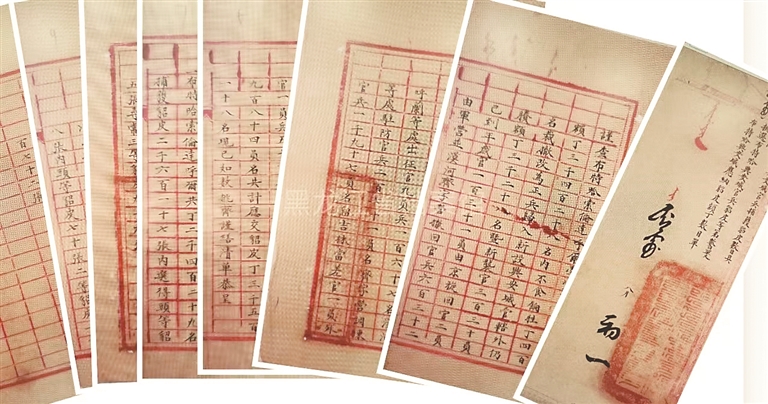

黑龙江将军衙门报送的捕获貂皮数目的奏折。

清《皇清职贡图》中的鄂伦春人。

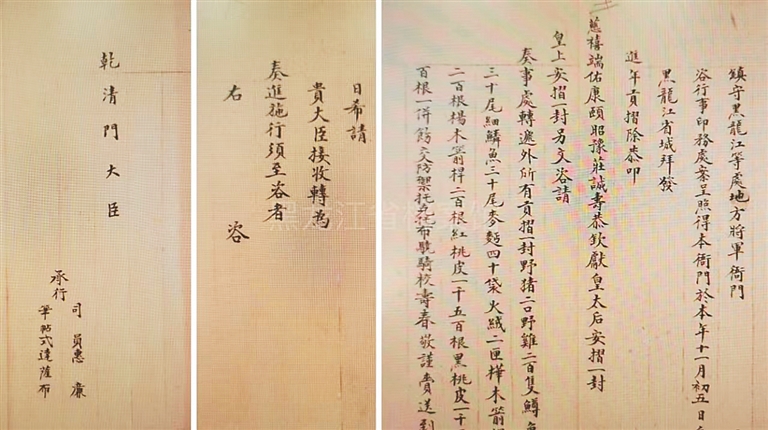

黑龙江将军衙门为进年贡事的咨文。

□石巍巍

自古以来,黑龙江流域一直是肃慎、秽貊、东胡等民族及其后代繁衍生息的地方。清朝统治时期,黑龙江地区不仅有索伦(鄂温克)、鄂伦春、达斡尔、蒙古、锡伯、赫哲等原居民族,还陆续迁入回族、柯尔克孜族等民族,各民族区域相对聚居,又错落杂处,在保持自身特有传统地域文化的同时,还不断交流交融。为确保原居于黑龙江地区各少数民族稳定繁荣,清政府对索伦诸部(当时鄂伦春、达斡尔、鄂温克、赫哲等少数民族部落的总称,清中期以后索伦一词专指鄂温克民族)实施了编旗设佐、民俗教育、朝贡纳赋等一系列民族政策,其中最具特色的当属打牲贡貂制度。

满清政权建立初期,采取系列方针,征服了世代游牧于外兴安岭以南至黑龙江流域的索伦诸部。皇太极时期,对被征服的索伦诸部一直奉行“重恩辅威”的统治思想,命令其世代“朝贡纳貂”以表臣服之义。17世纪中叶,由于外部侵略者的不断骚扰迫使大部分索伦部族逐渐南迁至黑龙江右岸、嫩江流域定居,这一区域被称为布特哈。布特哈为满语,意思为“渔猎,打牲”之意,因此也称“布特哈打牲部落”,其也成为迁居于此的索伦、达斡尔、鄂伦春、锡伯等渔猎民族的总称。布特哈打牲部落承担的一项最主要义务即是“打牲贡貂”,这项制度的实施标志着清政府与各少数民族部落之间,从朝贡臣服的羁縻关系转变为接受管辖治理的从属关系,这既是清政府统治和驾驭黑龙江各原居少数民族的一种行政手段,也是清政府实行以“贡”征税纳赋的具体体现。

打牲贡貂制度的建立

《禹贡·疏》载:“贡者,从下献上之称,谓以所出之谷,市其土地所生异物,献其所有,谓之厥贡”,“贡”一直被视为文明样本和皇恩威严的必然产物,贡制也是贯穿中国封建社会历朝历代的重要环节。美丽的黑龙江流域自古蕴藏着无穷的宝藏和丰富的物质资源,原居白山黑水间的各族人民也以丰富、名贵、珍稀的物产作为对历代王朝臣服朝贡之物。黑龙江流域特产最为名贵的当属貂皮,清初期时,对贡貂数量及频次未有严格定制,但索伦诸部自愿纳贡,纷纷来朝献贡,相对还比较频繁,有时几年一次,有时一年一次,并且当时纳贡的品种较多,有貂皮、海豹皮、水獭皮、虎皮等。而清政府对他们的答谢多以宴请为主,有时兼赠与衣冠什器等。

康熙年间,黑龙江地区贡貂制度逐渐完善,形成“每年按丁贡貂”的定制,且奖惩分明。清政府对布特哈打牲丁贡貂数量及质量的规定:“布特哈,无问官、兵、散户、身足五尺者,岁纳貂皮一张,定制也”“(纳贡之)内应交头等貂皮500张,二等貂皮1000张,其余均做为三等收纳。如足数目及等第者,将送来之人(贡貂之人)赏赐;如足数目不及等第者,将送来之人及未来之人一并交理藩院议处。”

奖励措施对于有饷牲丁和无饷牲丁也有区别。因鄂伦春又分为墨凌阿鄂伦春、雅法罕鄂伦春、毕喇尔鄂伦春,其中墨凌阿鄂伦春与索伦、达斡尔一样享受八旗官兵待遇,领取薪俸,而雅法罕鄂伦春、毕喇尔鄂伦春则无俸饷,因此,有饷牲丁贡貂不用给价收纳,无饷牲丁贡貂则给予价银:“其不食钱粮鄂伦春、毕喇尔所进貂皮拣选等弟,给价收纳,其二等者作为头等,每张给价银四两;三等者作为二等,每张给价银三两五钱;四等五等均作三等,每张给价银三两;其余黄貂皮不给价收纳。应给价银,由户部核明银数,札付银库给发。”

对于交纳成色上好貂皮者,还酌情升选领催(满语拨什库,八旗官名)等职,赏给发遣罪奴等。对于贡貂不足数和不及等第者,惩罚措施也相对严厉,理藩院、户部等议奏:“如足数目符等次者,送来之人照例赏赐,不足不符者交院议处,副管罚牲畜二九,佐领罚一九,骁骑校罚五,各入官”。至嘉庆年间,因私售貂皮谋利现象较为严重,所贡貂皮以次充好,已多数为不及等弟者,因此嘉庆二十三年(1818年)又规定:“不及等弟者,毋庸给赏”。

每年贡貂之时,清政府还要求将应进贡貂皮之牲丁花名册一并呈送,名曰“牲丁册”。编审牲丁册时,要去除出征、撤调、旷缺、新袭、病故等牲丁。这种按丁贡貂的制度不仅保证了贡貂数量,还使清政府随时掌握布特哈牲丁变更情况,完成对出征兵源的调查统计,为增强驻防八旗力量做好充足准备。

打牲贡貂制度的发展

《满洲地志》有载:“产于黑龙江地方细毛兽类中,以貂鼠为最贵,其毛细软而具金色者尤贵”。貂皮自古就具有较高经济价值,也决定了其成为市场交易环节中的“硬通货”。乾隆七年(1742年)三月,清政府对貂皮买卖曾作出明确规定:“黑龙江索伦等,交纳官貂外,钤给听卖,未钤者买卖均罪。买者呈验,将数目及进何口之处注票,至口查对。”

每年五六月份草绿之时,布特哈打牲兵、丁等悉来齐齐哈尔缴纳贡貂,在完成进贡貂皮的义务后,剩余的貂皮就可以进行互市贸易,名曰“楚勒罕”。楚勒罕,满语为“会盟”之意,因此也称“楚勒罕会盟”。它不仅是清代黑龙江上游地区各少数民族定期缴纳贡貂的场所,也是渔猎和游牧民族每年一度的贸易盛会。

缴纳贡貂,则是楚勒罕会盟的重头戏。收貂之前,黑龙江将军衙门广发告示,晓谕全体布特哈牲丁本年度贡貂时间及严禁私下买卖貂皮等各种事项。收貂之时,黑龙江将军衙门派八旗官兵在贡堂外把守,黑龙江将军、副都统亲自参加点验,指派皮匠对貂皮进行严格挑选,根据毛色、大小、有无损伤等捡选出各等貂皮并进行钤记,头等貂皮于脖颈处钤压图记,二等貂皮于琵琶骨间钤压图记,好三等貂皮在腰间钤压图记,寻常三等及黄貂皮于貂尾钤压图记。然后头等、二等及三等一并打包,寻常三等与黄貂皮一并打包,装箱封锁粘贴印花。

收貂之后,没有被选中的貂皮则“皆刖其一爪”以为钤记,由原主自行在楚勒罕进行贸易。如果皮背无印而四爪齐全者,均为私货,“事干例禁,人不敢买”。贡貂牲丁同时也销售他们带来的其他渔猎产品,这样就形成了一个稳定并且规模较大的民间互市贸易。每次贸易前后历时约20天,参加互市的除了打牲部落外,还有附近地区蒙古、朝鲜、满族人等,汉族商贾也会带着内地各式商品前来,整个市场“轮蹄络绎,皮币山积,牛马蔽野,人头攒动,热闹非凡,”各族人民“一年所用之物,全赖此次置买”。打牲贡貂制度在一定程度上促进了黑龙江地区商品经济和贸易的进步和发展。

打牲贡貂制度的消亡

乾隆皇帝东巡时以《貂》为名提御诗一首:“东瀛物产富难祥,美毳尤称貂鼠良。食喜松皮和栗实,色惟重黑乃轻黄。虱谈被困苏季子,狗盗献嗤齐孟尝。狐白那堪相比拟,名裘黼黻佐朝章”,诗序还写到:“乌拉诸山林中多有之,人以捕貂为恒业,岁有贡貂额,第其等以行赏,冬时供御用裘冠,王公大臣亦服之,以昭章采”。乾隆皇帝有才,仅用一首诗把貂的产地、习性、品色等级、贡貂的制度、用途及需求写得清清楚楚。貂皮是皇室及满清贵族地位和权势的标志之一,是皇宫中辨等级、视威仪的重要象征物品。清代冠服中,以貂皮为最贵重,皇帝冬季服冠均用薰貂、紫貂,后妃、皇子、亲王及各级官员冠服的用貂也有严格定制。皇亲贵胄的寝被坐褥等也多有貂皮,此外,貂皮也是代表皇权御赐封赏的高级礼物。皇室对貂皮的需求永远是供不应求,而来源于布特哈地区的“索伦貂”,因其色泽黑紫、毛平理密、耐寒性强而更受青睐,布特哈遂成为皇室貂皮最重要的供应基地。

貂适应天气寒冷、林木茂密的栖息环境,或以土穴为洞室,或以树孔为洞室,喜欢独居,觅其踪迹已是不易,捕捉则更难。貂毛冬季浓密而夏季短稀,其价值也相差较大,而捕貂也“利在大雪”,因此,捕貂均在冬季进行,布特哈牲丁往往秋季入山采捕,春季方才返还。为保持貂皮完整,捕貂之时不可用箭,一般采用“犬逐”和“网捕”两种方式。鄂伦春人的《打貂行》生动形象地描写了捕貂过程。

康雍乾年间,贡貂数量较为可观,每年除额定数量外,打牲人还有较多剩余。据档案史料记载:乾隆六十年(1795年),布特哈牲丁捕获贡貂8750只,应贡貂牲丁数为5457人,捕获数量为应贡数量的1.6倍。随着黑龙江以北大面积领土被割让,可狩猎范围日益缩小,并且连年不断的战争也使布特哈八旗不断被征调,打牲丁的数量越来越少,加之土地与采矿业的开发,人类的足迹逐渐向荒无人烟之处扩散,打牲丁的捕貂之路越发艰辛,贡貂数量也逐渐减少。

咸丰同治年间,贡貂数量与牲丁总数基本可保持平衡,但是一等及二等貂皮的数量锐减,两等总量也仅有200余只,远远不及定制之数。到了光绪年间,贡貂总数基本达不到数额要求,而且貂皮质量越来越差,一等、二等貂皮基本没有了。打牲丁为了纳贡,往往设法花高价购买。乾隆年间,每张貂皮市场价格在一至二两之间,光绪年间,貂皮价格涨至十几两。连年的大肆猎捕导致貂鼠濒临灭绝,外加领土流失与环境变迁也使贡貂之策难以维继而逐渐消亡。

从历史演变历程来看,当时清政府在黑龙江推行“因俗而治,得其宜矣”的民族政策和管理制度,使流淌于白山黑水间的田地农耕文化、山泽渔猎文化、草原游牧文化融合一体,有效促进了不同地域、不同民族之间的相互交流交往交融。

本文图片由作者提供