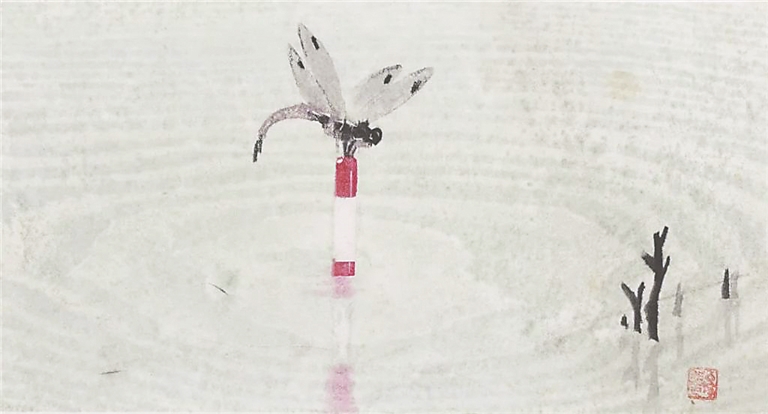

留白

《田园垂韵》 版画 姚才

□孙建伟

对于世界的理解,一千个人有一千个诠释。每个人身世不同、境遇不同、角度不同,必然会给出不同的答案。但在众多的答案之中,旷达和悠然,令人心境辽远。倒不是一定要追寻到什么,而是在现实生活之中深刻地感悟到了什么。这让我想起一个人,一个在我生命中十分重要的人,是他教会了我如何在复杂的生活之中学会荡开一笔,用常人无法理解的“傻”和“愚”化解一个又一个曲曲折折,以内心的安宁独守抵抗尘世的风云流走,恬淡地生活,平静地面对。

他本可以在大城市工作生活,却在组织需要的时候,主动请缨并义无反顾地抛弃安稳选择艰辛。等到一把年纪,有人问他远离都市、落户边陲而且一辈子籍籍无名,后不后悔?他淡然一笑,哪里都一样,有什么好后悔的!这份豁达与坦然,让人想起云淡风轻、云卷云舒、云开见日的人生图景。我试图揣测他的内心波澜,偷偷观察他的日常生活,他随遇而安、笑对生活的态度不由得不让你相信他的回答来自内心。他没有强迫自己违心说话做事,他用表里如一抵御生命违和。自在其中,自得其乐。

他是一个话语很少的人,大多时候都是沉默着,独自体会内心的风云。但他又是一个不吝话语的人,在教育下一代上“啰哩啰嗦”。坐上饭桌,他会适时提醒你,食不言、寝不语,吃饭不能大声说笑,要心无旁骛、专心致志;夹菜只能夹自己眼前的菜,不能随意扒拉;要珍惜粮食,把碗里的饭吃到一粒不剩,要体味农民的辛劳与不易,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”。读书学习,他会不失时机地开导你,书读百遍,其义自见;学习必须下真功夫、苦功夫,“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。做人做事,他会不厌其烦地嘱咐你,堂堂正正、光明磊落、无愧我心。他还有一句口头禅,师傅领进门,修行在个人。

二十世纪70年代末的夏季,一个彩霞满天的傍晚,他骑着整洁如新的自行车下班回来,一只手控制着车把,一只手拿着用手绢包裹的水果,笑盈盈地告诉家人,路过市场买来的,给大家打打牙祭。在那个物质匮乏、生活拮据的年代,每天晚餐有一点水果可以惦记着实令人兴奋,家人们囫囵吞枣地吃完以后便开始迫不及待地期待下一次。他看着家人们喜气洋洋的样子,无比满足,默默把手绢洗干净晾好,准备明天继续派上用场。我有时在想,他为什么不带上一个兜子哪怕是一个小兜?手绢能装多少东西?难道是怕费事抑或是怕费钱?这些疑问终究没有搞明白,思来想去,或许与他做事的风格有关,克制、隐忍、不贪利。什么东西刚刚好就够了,饕餮和无节制与他无缘。

他每次吃饭都要喝上一小杯白酒,也不是什么好酒,几钱的容量,多好的饭菜只是一小杯,然后该吃饭吃饭、该吃菜吃菜,慢慢咀嚼,细细品味。后来才知道,他在大兴安岭修路的时候,肩膀被涵管砸到过,落下了手臂无法抬高的毛病,一到下雨阴天或者季节变换肩膀就会隐隐作痛。他喝酒纯粹为了活血化瘀。长期的习惯也没有培养出酒量,他把喝酒当作一个任务来完成。他从来不吸烟,也与其他不良嗜好绝缘,在一些人眼里难以控制的喜好,在他眼里就是风轻云淡的存在。他对于欲望的控制,得心应手,欲望对于他而言仿佛一页薄薄的纸,轻轻一翻就过去了。不像别人想象的那样,欲罢不能、欲退还进。

他把公与私分得清清楚楚,做起事来甚至不近人情。上个世纪50年代,正是支援边疆建设的时候,他从沈阳进修学习一回到哈尔滨,就马不停蹄赶到边境小城组建新厂,整整忙碌了半年时间才委托同事借出差的机会把家人接过去安顿下来。当时没有房子就住在办公室里,直到分了一处很小的房子一家六口人才算真正有了落脚的地方。三年自然灾害时,一家人吃过榆树皮、草籽、干白菜叶子,尽管这样,他看到别人家没吃的,还是毫不犹豫地把家中仅有的小豆送给人家充饥。在拖拉机厂做厂长的时候,自己的自行车上点机油都要主动交上几角钱,对于他而言,贪占公家一分钱的便宜都不行。有人不理解,还有别有用心者,秋天分秋菜竟然把挑剩下的分给他,他也从不说啥。号召知识青年“上山下乡”时,本来一户人家下去一个就可以,他却让两个儿子同时赴知青点参加劳动锻炼。

在亲人眼里他又是一个有温情、担责任的长辈。上个世纪40年代末,他的外甥女因为家境贫困,早早地辍学做童工贴补家用,他知道以后连夜坐火车从外地赶到工厂把外甥女“解救”出来,并自己出钱资助孩子继续读书。外甥女因为舅舅的出手相助才避免了失学的境遇。长大成人后,每每念及舅舅的恩情她都要失声哽咽。在她人生最为关键的时刻,舅舅挺身而出,帮助她渡过难关,她怎能不感慨万千。他有两个姐姐一个弟弟,作为男丁中的老大,他始终把姐姐和弟弟家中的大事小情放在心上。上个世纪80年代,他的侄子考上大学,也是那一辈人中唯一的大学生,他专门写了一封长信,鼓励侄子珍惜来之不易的好机会,努力读书,争取更大的作为。并从自己微薄的工资中拿出钱来资助孩子读完大学和研究生。他的侄子也不负众望,后来一直读到博士。多年以后,他的侄子从海外归来,早已是物是人非,提到故去多年的大伯眼含热泪,不停地念叨,大伯是个好人,大伯是个好人!

人生修行有时是一条十分崎岖的道路,但有时又是那么平坦笔直,生命的繁复与简洁,全在于你用什么样的视角审视谛悟。在外人看来他清心寡欲,缺少俗世的乐趣,但他并不寂寞,总能把自己安放得很好。拉拉二胡、唱唱京剧,写写毛笔字,读读书看看报,安安静静似乎是他的独有符号。他常常一个人背着手在屋里踱来踱去,若有所思,思绪绵长。我有时也不能明白,他的内心是平和的,他的眼神是安定的,可是为什么还在自己的精神世界里沉浸徘徊?他的内心世界究竟是怎样的建构?是用平静的泥水一砖一瓦垒砌起来的人生高楼?还是用淡然的钢铁搭建起来的岁月灯塔?或者是用豁达的木梁撑起的时光长廊?一个人的内心世界无比宽广,又隐秘而幽深,他能活在没有撕裂没有忧愤没有怨艾的内心里,足见他的坦然与豁然。他活在自洽的世界里,哪怕别人无法理解,也能够笑呵呵过着自己的皮里阳秋。他是幸福的、安静的、坦荡的普通人,又是坚强的、执意的、豁达的远行者。他在他的世界里耕耘收获,也在凡人的旅途上踩下深浅不一的脚印。他随着他的躯体逝去而远离,他也在他的亲人回忆中日渐清晰。他静悄悄地来,静悄悄地走,就像这个世界的风雨一样,真实地存在过,又悄无声息地消失掉。不需要缅怀,也不需要纪念,如风云流变,寂寞长虹。

在他最后的时光里,似乎也预感到了自己的时日不多,他给岁月抑或给自己写下了很长一段话,他说这辈子过得很开心也很快乐,他感谢他的老伴相濡以沫的陪伴,感谢子女尽心竭力的照顾。心境平和的他,把“无愧我心”作为人生的最高价值追求,在生命波澜起伏的画卷里,他没有被欲望奴役,而是让欲望留白,在坎坷不平的人生旅途上问道内心,用微笑面对蹉跎,用清澈抵御浑浊,一步一个脚印蹚过生命之河……

他是我的姥爷,山东蓬莱人,上世纪50年代从哈尔滨来到密山工作,直至离去。他的名字叫包干智,一位慈祥而平凡的人。