雪泥之上

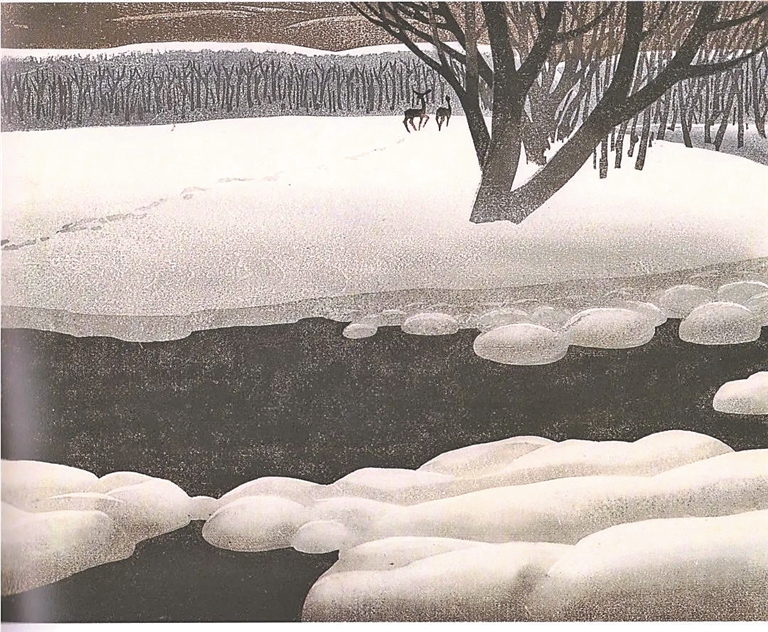

《暖流》 版画 1986年 杨凯生

□邹小林

哈尔滨的春天总像个孩子,爱耍小性子。前晌暖得让人卷袖口,后晌便扬手撒下雪粒子,街边的冰凌刚缩脖子,转眼又被踩成泥汤子。冰碴儿混着泥水的路上,一个臃肿影子顶着大风,歪歪扭扭地蹬着自行车。车轱辘碾过雪壳子,咯吱咯吱,像啃着冻硬的馒头,车把上挂的铝饭盒叮叮当当,震得锈住的铃铛簧片直哆嗦。

我姐又来了。她顶着满头雪糁子进屋,被风吹乱的围巾下,一绺长发黏在渗汗的鬓角上。“给你捎了黏豆包”,棉手闷子一摘,塑料兜往灶台上一撂,冰碴儿簌簌往下掉。

那是1996年,我新婚,住在郊区的新房。说是“新房”,其实是单位分的旧居。常常早上一开门,就看见被药迷糊的老鼠堵在门口,陀螺似的打转转。

爱人出差,我平生第一次独居,心里发慌,我姐说下班后夜里来陪我。我坚持道:“姐,你犯不上天天跑!我不怵,再说路远泥泞,不通公交,骑自行车太遭罪。”她眉毛一挑:“这会儿嘴硬,夜里耗子挠墙可别哭。你打小就觉轻,睡不好又该生病了。”这话让我想起十三岁那年病中,夜里我高烧不退,她拿纱布蘸着白酒给我擦身体。酒精凉,她手心烫,冰火两重天似的烙在我的脊梁上。

那阵子她天天来。二十里雪路,自行车链子嚼着冰碴泥块,呱啦作响。有一回,我趴在窗前,见她停车,右脚棉鞋卡在脚蹬子里拔不出,整个人像棵遭风的歪脖杨。她也不恼,单腿蹦着卸车锁,围巾散开半截,露出了冻紫的耳垂。

我常笑她像极了咱妈,说话时嘴角绷着,仿佛每个字都拿秤砣压过,在我心里字字都有分量。其实她不过大我三岁,是姨家的女儿,早就改口称我妈为“妈”了。她家在偏远农村,小时候跟姨妈进城时,缩着脖子,攥着衣角,活像淋雨的麻雀。我那时幼稚刁钻,嫌她寡言木讷,连呼吸声都嫌粗重。

她十六岁那年,中考落榜来我家小住。我正生重病住院,父母忙得脚不沾地。于是她留下陪护我,闲时帮忙洗衣做饭、照看小弟。三个月竟把小弟养得只认她。出院那日,小弟搂着她脖子不撒手,她顺势赖进我的小屋。我气得用毛刷在大床中间划界,毛刺全冲她那头。夜里故意扭亮台灯,光柱劈在她蜷缩的影子上,她却什么也不说,只是用手臂遮眼,翻个身又沉沉睡去。

每天天不亮,她就蹑手蹑脚熬粥做早餐,一边做饭一边洗衣,连我爸的粗布裤都被她搓得泛白。我妈搓着手叹气:“还是个孩子呢!”这话像根银针,扎得体弱懒散的我耳根发烫。

我父母开始为她的前程奔波,他们只是普通小学教师,人脉有限,于是我姐也只能每天在冰糕厂站足八小时,摆冰棍、插木签。后来区里一家建筑中专招生,应考者众,父母鼓励她去应试。那时中专比重点高中难考,她天资不笨,中考仅差几分落榜。这次加倍拼命,白天在零下二十摄氏度的冷库摆冰棍,夜里蜷缩在炉火边,借着手电筒的微光背书。录取那天,她攥着通知书的手直抖,油墨字被汗洇得发皱。我第一次感到,我姐那身宽大的衣衫下面,裹着股蛮牛劲儿。

再后来,她像棵移栽的杨树,硬是在水泥缝里扎了根。当材料员时跟钢筋水泥较劲,升预算员后和数字打擂,办公室里挑灯夜战,工地上深一脚浅一脚奔波,最后竟熬成了区里的预算行家,端上了区政府的“铁饭碗”,领导同事们都夸她“踏实肯干”。假日我去她家小住,深夜起床,仍见书房里有亮光,我姐还在盯着案头垒成山的图纸苦算。忽然想起我病重那年,她弯腰喂我菜汤,勺子刮碗沿的声响,与此刻计算器的咔嗒声竟有些相似。

我姐二十五岁时,在当地已属未婚大龄青年。我妈急得嘴角起燎泡,频繁找人相亲,她却稳坐钓鱼台:“不挑长相家境,只要聪明善良”。未来姐夫到我家相亲那日,我姐却慌了神。姐夫是大学生,相貌端正,嘴唇微翘,有点小骄傲。彼时我姐因长期驻扎在环境潮湿的工地,得了关节炎,吃激素导致身材微胖,“颜控”的姐夫勉强待了一小会儿,正欲离开,却被我爸拉住,要陪他下棋。这边棋事正酣,我姐赶紧去炖酸菜白肉,厨房的铁锅里咕嘟作响,香气顺着门缝往外钻,蒸汽在窗玻璃上凝成蜿蜒的河。姐夫的棋子啪嗒落下,敲打着一个少女的心扉。

我姐端来一大盆热气腾腾的酸菜白肉,自己却扭捏着不上桌吃饭,而是笑吟吟地倚着门框上织毛衣。姐夫额头上沁着汗珠,鼻梁上的眼镜片蒙着白雾,尝了一口香气四溢的酸菜白肉,再抬眼看我姐,只见竹针在热气里穿梭,勾出毛茸茸的光晕,姐夫红着脸,腼腆地笑了。

在一家人的热情助攻之下,我姐终于圆满地嫁了出去,结婚那天,我妈用一个亲妈能做的一切,风风光光地送她出了嫁,语重心长地叮嘱,要她好好过日子。我姐泪眼婆娑,轻伏在我妈耳边,说出只有我们三人才能听到的话,让我至今记忆深刻,她说:“妈,你放心,小山子要再敢‘翘愣’(注:‘翘愣’,东北方言,意为不服管教),看我怎么收拾他。”

婚后,我姐住在一间租来的平房里。半年后我去做客,大清早就见姐夫在厨房里忙活,见我嬉笑,小声道:“你姐夜里算图纸,算到三点。”灶台的瓷砖上凝着层薄霜,姐夫系着围裙煎蛋,围裙带子在腰后勒出个潦草的结。他铲起个荷包蛋,蛋黄颤巍巍的,“让她多眯会儿。”

两人和和美美过了十多年后,在女儿升学一事上却有了分歧。他们的女儿学业优异,考高中时,是选在家门口的市重点,还是三十里外的省重点?市重点离家近,大人孩子都省事儿,但教育资源相对弱;省重点离家三十里路,需要大人陪读。我姐力排众议,带女儿在省重点附近租房安家。此后三年,酷暑严寒,雪里泥里,她每日奔波,一如当年陪我过夜,只是那辆泥泞的自行车换成了挤作“人饼”的公交车。

又过了十年,她的女儿博士毕业答辩,我陪她去北京观礼。我姐坐在前排一直搓手,把一张“会议须知”反复折成纸船。当“通过”二字响起时,她突然攥住我手腕,掌心热烫,就像三十年前我病重时,用纱布为我擦酒的那晚一样。

如今我姐住在市中心的三室两厅,女儿在深圳当医生。大年夜,她发来微信照片:一家三口漫步在香港维多利亚港,星光大道上灯光璀璨,我姐身姿挺拔,双眼笑成两枚弯月牙。看着照片,我眼眶微湿,恍惚之间,又见多年前那个臃肿的身影,雪泥路上,把老旧的自行车骑成战马。

窗外又落雪了,纷纷扬扬盖住泥泞,鞭炮声中,旧日子已然过去,雪泥之上,幸福正悄然而至。