定居太空还是科研旅行?

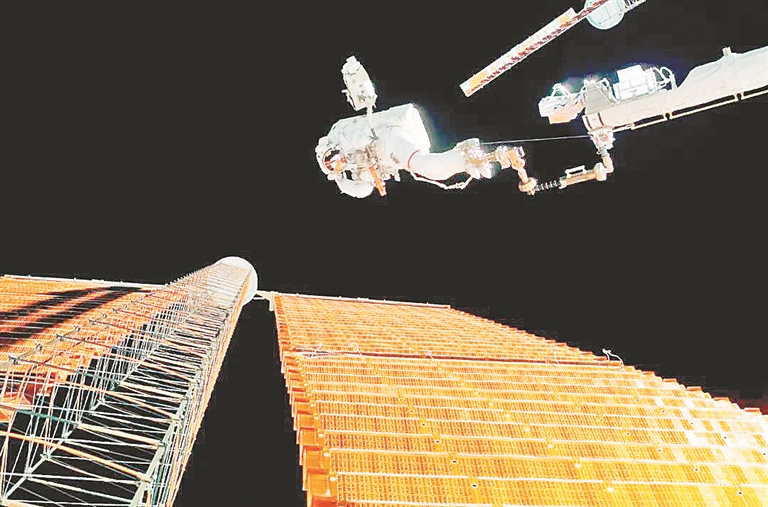

NASA宇航员对国际空间站的一个太阳能电池阵列进行维护。

“中美是在进行太空竞赛吗?”

“是的。”比尔·尼尔森毫不犹豫地回答。

当地时间6月23日,美国国家航空航天局(NASA)新任局长首次接受众议院质询,试图通过强调“中国威胁”获取国会预算支持。

此前一周,中国成功发射神舟十二号载人飞船,将3名航天员送入中国空间站天和核心舱。

尼尔森虽然祝贺神舟十二号载人飞船发射成功,但同时主张永久性排斥中国参与美国、俄罗斯、欧洲、日本合作的国际空间站,而美国应以尽快“重返月球”为基础,进而实现载人登陆火星的远期目标,保持太空优势。

“NASA一直在向近地轨道和月球之外的空间探索迈进,但这将是长期的问题。”资深航天专家、美国中佛罗里达大学教授罗格·汉德伯格说,“太空的危险导致当前研究的一系列困难,辐射、微重力等因素使远距太空旅行极其危险,但目前人类还没有解决方案。”

空间站与登月项目“二选一”

按尼尔森的说法,新增预算将全部用于继续推行特朗普政府时期的登月计划,以寻求在未来十余年内实现“年年载人登月”。但在汉德伯格看来,尼尔森只是想保障NASA正常预算不被进一步削减,而非真的要增加资金投入。其根本原因是,冷战之后,“除火星外,国会不会为NASA传统的空间项目提供额外资金,特别是近地轨道和月球项目”。

美苏太空竞赛缓和后,NASA的预算被一砍再砍。1966年,NASA的预算占联邦预算的4.5%,到1975年下降到1%,近些年则下降到0.5%。不过,NASA坚持保留以空间站为代表的近地球轨道任务及以登月为代表的月球任务。奥巴马政府时期的NASA局长博尔登认为,研发一旦暂停,不仅会被后发国家超越,也难以基于此实现火星任务目标。但本世纪以来,NASA在近地轨道空间站与登月任务间,只能“二选一”。

NASA一直试图给出一系列理由,证明近地轨道和月球探索对美国社会有实际价值。上世纪90年代任NASA局长的丹·戈尔丁被后继者誉为“NASA最伟大的管理者之一”,他首先强调空间站项目可以助力美国科研,特别是“解决骨质疏松等人类衰老问题”。另一个重要的科研领域是材料科学,NASA一度宣称空间站是太阳能电池的潜在生产地。

到2020年底,各国宇航员已经在国际空间站进行了3000多项实验,但前述两个目标最终没有实现,航天器被证明未必是合适的实验场所。专家指出,太空实验的优势是进行需要零重力环境的研究,但零重力并不存在,地球轨道上的任何物体在其结构内部都有微重力最低的位置。那些为太空竞赛设计的航天器,其微重力最低的位置无法进行实验。

此外,即使在空间站,人类活动的空间也很狭小,不论是宇航员还是维持宇航员生活所需的系统设备,都会制造破坏精密实验的振动。而改造空间站,将实验与人类及干扰设备隔离,又得需要一笔昂贵的成本。寻找暗物质粒子的阿尔法磁谱仪(AMS-02)最初设计成本为3300万美元,当NASA决定将其安装在空间站外后,其最终成本突破了20亿美元。

2019年到2020年,因为阿尔法磁谱仪的冷却器损坏,三名宇航员在空间站外进行了四次、总计25个小时的太空行走,才完成了“自哈勃望远镜以来最复杂的修复工程”。

博尔登回忆称,自己任内最大的科研成绩来自对太空飞行技术的推广,“今天,很多航空发动机技术都是NASA研究的成果,我相信这对美国和世界各地的商业航空工业会作出巨大贡献。”但正是在他任内,美国航天飞机于2011年全部退役,美国航天员此后都搭载俄罗斯航天飞机前往空间站。

火星之后会怎样?

火星,太阳系中最近似地球的天体,每日时长几乎与地球一致,有类似地球的四季交替,也有液态水。上世纪60年代以来,人类探测器跨越5000多万公里不断接近火星,但最初十年,三分之二的观测任务都以失败告终。1971年,苏联火星三号(Mars 3)成功软着陆,在火星表面发出14.5秒信号后失联。1976年,美国海盗一号成为第一个登陆火星并向地球发回照片的探测器。2021年5月15日,祝融号登陆火星,中国成为第二个在火星上运作火星车的国家。

NASA宣称,美国的火星探测已经从最初的“寻找水源”、本世纪初的“探索宜居性”走向了“寻找生命迹象”,但尚未实现人类在火星登陆。半个多世纪前,美国航天先驱冯·布劳恩拟定的登陆火星计划中,月球基地及中继空间站是不可或缺的一环。汉德伯格指出,科学、政治都是NASA寻找经费的托辞,之所以要维持近地轨道项目或月球任务,其真实目的还是为火星探索铺路。

博尔登也承认,利用空间站最重要的科研成果,就是为火星旅行积累数据。一些具体系统如何在太空中工作和交互,目前尚无法在地球上模拟。而了解宇航员的免疫系统在近地轨道上受到抑制的原因和方式,可以帮助科学家在地球上开发更好的药物,以应对火星旅程中可能出现的健康问题。

俄罗斯、欧洲航天机构都将探索火星视为终极目标。刚刚成立7年的阿联酋航天局今年发射希望号探测器到达火星轨道,并将建设“火星科学城”列为两项重点任务之一,研究如何在火星上工作、生活和种菜。

但是,很少有机构向公众解释“登上火星后会怎样”,特别是三个具体问题:人类探索太空的目的究竟是什么?是定居太空还是进行科研旅行?人类又为什么要定居太空?

尽管人类在太空中已经飞行了几十年,但“对于太空对人的影响,人类的无知远胜于已知”。人类已知火星的重力约为地球重力的三分之一,也知道人的生理机能会在微重力状态下退化,骨骼中的钙会流失,但不知道如何消除、减轻甚至改变这种影响,也不知道多少程度的重力足以解决这个问题。

当年阿姆斯特朗登月时,只要“先于苏联人登上月球”,就算是实现了NASA对美国社会和国会的承诺。但将人类送上火星后的价值问题,不是技术可以解决的。小布什政府时期的航天委员会主席、前美国众议员罗伯特·沃克由此发出疑问:“人类在太空中真的有未来吗?”

沃克指出,人类应考虑多种不同的情况:能否在火星上生活?能否在火星上实现“自给自足”?是否总归要回到地球?如果人类不能在火星上生活,那么火星“就像一座珠穆朗玛峰”,是冒险的象征,但缺乏实际价值。

如果人类可以在火星生活,但不能自给自足,那么火星适合作为科研基地。问题在于,中美两国的无人探测器都已登陆火星,五个国家的航天器在绕火星轨道飞行,NASA的工程师已经开始研究“无人空间站”的可能性。寻找、采集化石的工作,可以由机器人完成,人类未必有冒险登陆的必要。而如果人类可以在火星自给自足地生活,但又总是要回到地球,那么火星将成为资源基地。只有当前述三个问题都得到肯定回答时,火星才会成为“殖民地”,实现人类在太空长期生存的目标。但在未来很长一段时间内,没有人能给出三个肯定回答。唯一可以确定的是,火星并不“宜居”。曹然