雄安,成长进行时

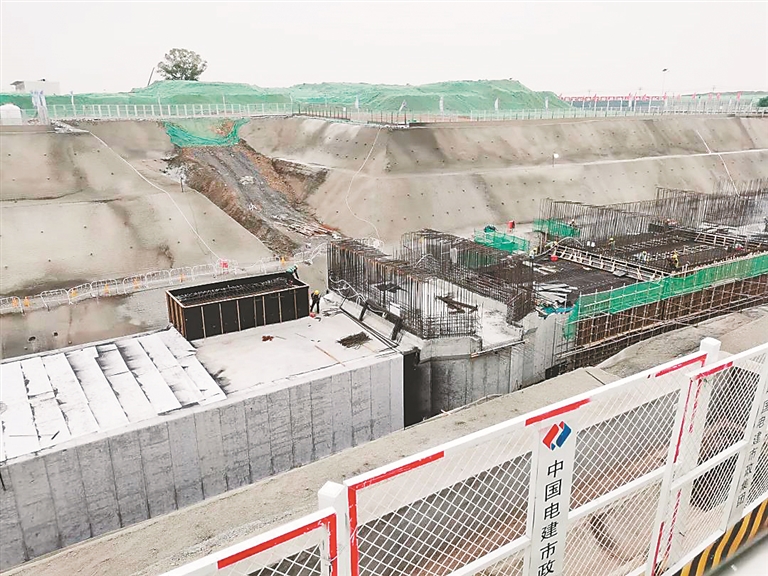

▲建设中的地下管廊,未来将满足交通和市政管线的铺设需求。

▲雄安新区容东片区安置房项目建设现场。

▲京雄城际铁路雄安站。

夏日蝉鸣,万亩苇海,荷花探出了尖尖角。

这里是形成于两百万年前的“华北明珠”白洋淀。就像熟悉自己的皮肤纹理一样,船夫熟悉这里的3700条沟壕和12万亩柔柔招摇的芦苇荡。他们戴着草帽,摇着小船,最爱和游客讲述小兵张嘎和雁翎队的抗日故事。

有时,他们会把木船划到北淀,凝望远方那些伸出千手百臂的塔吊“天团”,畅想未来新区的城市风貌。

那里是雄安的启动区,是这座四岁的年轻城市率先建设的地方,二十多万建设工人,正在这里同时推进两百余个项目。

据第七次人口普查数据,每十个中国人中,就有六个生活在城市。城市如何让生活更美好,几乎在一张白纸上规划的雄安,被视为解决大城市病的试验田、开启中国城镇化下半场的探路者。

蓝绿交织,“把城市轻轻放进去”

来自首都的一些机构已在雄安次第安家。著名的“三校一院”中,北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中校舍已经封顶,宣武医院还在建设之中。根据规划,到2035年,一批又一批北京的高校、医院、央企总部、金融、科研院所、事业单位等要相继落户。

殷会良已做了五年“雄漂”,他是中国城市规划设计研究院(以下简称“中规院”)在雄安研究院的执行副院长。中规院是雄安新区规划纲要、总体规划等系列核心规划的编制单位,在雄安,规划师秉承的理念是:先规划、后建设。

这样的设计理念简单但难得。高速发展的时代,很少能有一块土地,可以等得起、容得下规划师们从零画起。

规划师首要考虑的,不是哪里可以建设,而是哪里不能建设。“先植绿护绿,后建城,把城市轻轻放进这片蓝绿空间。”殷会良如是形容。蓝色为水,绿色为植被,雄安的蓝绿空间要占到70%,留给建设的只有30%。

地图上看,处于雄安新区东南角的白洋淀最为醒目,大约是新区总面积的1/5。蓝色规划中,核心就是处理好“城淀”关系。当下,游人有机会看见白天鹅、大鸨等珍稀鸟类在这里栖息戏水;今后,水面的尽头,也不会有寸土必争的环湖泊商业开发和逼仄紧凑的高楼大厦。这是因为规划对“城淀”关系设定了九字原则:宜望淀、慎临淀、禁入淀。

大片的蓝色面积源于雄安的底色,相较而言,已有的绿色面积则显得不太够。四年前,这里森林覆盖率只有11%,国家森林城市绿化覆盖率要求是大于40%。规划者将雄安的目标提高到不低于50%,启动了“千年秀林”工程。

对市民来说,这意味着“3公里进森林,1公里进林带,300米进公园,推开家门就是一座生态大公园”。现在,打开卫星地图可以看到,雄安已显现出鲜明的绿色。到2021年6月,雄安的森林覆盖率提高到了30.5%。

先地下,后地上

划出蓝绿空间之后,这才轮到城市建设。但如同家庭装修的“硬装”,建设先从地下开始。

盘根错节的地下管线构建了城市血脉,多年成型的大城市里,老化的地下管线潜伏着各种安全隐患:爆炸、混流、地陷……这些老的城市病很难治理,光是征拆地上附着物就费时费力。

幸运的是,雄安不会有此困扰。

未来生活在雄安的人,抬头看不见麻雀在电线杆上多嘴,因为电线都被巧妙地安置在了地下。

在启动区内,一个个集装箱大小的长方体管舱正躺在地表以下的大坑里。像一节节还未串起的火车车厢,这些“集装箱”还各自散落,未来它们会彼此相连,形成一张地下管廊的网络,托举起城市的万家灯火。

越靠近城市发展核心地带,这些“集装箱”越密集。一些没建完的“集装箱”还露出内部交错的脚手架,头戴安全帽的工人在其中穿梭。今后,几乎所有的维修都能在地下空间进行,工人会通过隐蔽的检修口进入地下,穿梭于专门的电力舱、燃气舱、通信舱等。针对更复杂的电力,部分路段还细分出了高压电舱、低压电舱。

15分钟生活圈

从地下走到地上,雄安没有千篇一律的“宽马路、大广场”设计,而是拥抱慢行优先、窄路密网的街区格局。

规划师们总被问及,“如何让人才留在雄安”。孩子的教育和家长的通勤是首要考虑。

放学路上的拥堵,最是“步步惊心”。

但在雄安,中小学门口设计了学径网络,学生们可以沿着河流或者穿越公园走到家门口,不必和马路车流打照面。

家长们的通勤和生活,也被容纳在一个个生活圈里。雄安按照1万人/平方公里设计了建设区,搭建了15分钟生活圈。“圈内人”可以轻松触达社区卫生服务中心、全民健身中心、养老照料中心、婴幼儿照护服务设施。

生活圈是雄安“组团”发展的思路,深圳的华侨城和蛇口也是这种模式。在率先建设的约100平方公里的启动区,由5个组团构成。每个组团内部会实现职住融合。“团内人”不会再有每天长距离的通勤。

孪生的数字城市

这座城市还有一面“镜子”。每一寸地下和地上的建设,都能在数字平台上找到它们生长的痕迹,仿佛缔造了一个孪生的数字城市。

在这个数字城市里,即便公园里的一棵树,未来都会挂上二维码“身份证”,扫一扫即可看出树的位置、种类、产地以及长势。

雄安的每个建设项目都应用了建筑信息模型(BIM)和城市信息模型(CIM)。前者以三维立体的图像为主,后者是整合了BIM、地理信息系统、物联网等技术的城市信息有机综合体,“看”得到历史、现状和未来,为城市现阶段的建设和未来的精细治理提供科学的可视化的支持。

通过这些“黑科技”,从来没有建设过管廊的工人也能知道自己下一步该做些什么,维修工戴上VR眼镜,调整合适的比例尺,就能看到地下每一个角落,等比例放大和缩小,检查每一颗螺丝和每一个压力表的状态。

建设中的城市里,这面“镜子”已在运行。哪个工地上的PM2.5、PM10超标,都能在数字平台上精准识别——起初,每每看到显示屏,中国电建市政项目经理高连琳就血压飙升。后来他通过栽种绿植、覆盖尘土等措施,终于把扬尘降了下来。

更多的数据汇集到了超算中心。这里的海量大数据会从不同维度形成相应的报告分析,为智慧交通、智慧农业、智慧医疗等提供支持。

对于全程参与雄安规划编制工作的殷会良来说,他期待雄安成为一个有魅力有情怀有智慧的城市,这些在规划建设中同步积累起来的绿色低碳资产和数字治理经验,将被更多城市借鉴。

白洋淀听雨阁有一副楹联:“芰荷香散烟霞外,鸥鹭风翻锦缆前。”

此刻,谁也无法下结论,这将会是一座怎样的城市。可以预估的是,这是一座会自我学习的城市。和雄安的千年使命相比,规划和建设的四年,是这座城市重要的成长期,未来则有无限可能。

南方