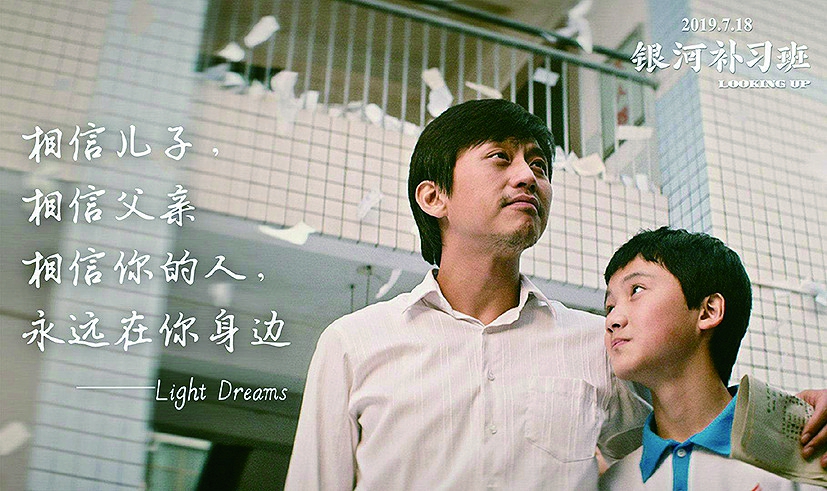

孙达 由邓超主演的新片《银行补习班》上映,赚取了不少家长的眼泪,浓浓的亲情,无私的父爱,与观众达到高度共情。 整部电影之所以引起家长们的共鸣,是因为细节描写和情感铺垫特别到位。电影中,父亲马皓文被陷害锒铛入狱,错过了儿子成长过程中最宝贵的七年时光。马皓文的儿子马飞一蹶不振,等到马皓文从监狱出来的时候,儿子已经变成一个十分棘手的“问题少年”,不仅成绩在班里垫底,还变得十分的固执。不过即便如此,马皓文仍然认为他的儿子马飞是这个世界上最聪明、最有潜力的小孩,并且从来都没有放弃他。马皓文开启了他的教育方式,最终让儿子找到人生努力的方向。电影里,马皓文对儿子马飞说“只要脑子一直想,你就能做好地球上的任何事”、“学习要从兴趣开始”、“梦想就像箭靶子”……这些语言,就像一束束光,照亮了一个孩子的未来。与父亲的素质教育形成鲜明对比的是学校的应试教育,以及妈妈的“打压式”教育,“学习是为了考清华北大”、“第一名才有资格被挂在墙上”,这些台词让大家觉得似曾相识。电影中,参加完高考的孩子们集体将卷子抛洒在空中的画面,更是对应试教育的赤裸裸指责。 整部电影以父爱为主线,提出了关于亲情、教育、理想的多重思考,传达出这样一个理念:读书只是一个过程,而不是最终的目的,我们需要通过学习来充实自己,最终实现自己的目标和理想。而在这一过程中,家长对于孩子的支持与关爱是最重要的。所谓的“银河补习班”,实际上是在给家长上的补习课,补的是时下最缺乏的家庭教育这堂课。正如电影所讲,父亲是第一次学着做父亲,难免有做错的地方,但如何帮助孩子找到人生的目标,如何学会思考,则是家长必须承担的责任。 电影的最后,儿子马飞成功了,不但成绩优异,还找到了人生的方向,从事了自己最喜欢的职业,成为一名出色的航天员。然而,电影很丰满,现实却很骨感。生活中,有多少家长看完电影后,能通过马皓文的教育方式破解教育难题?其实,电影只是给我们提出了一个问题,到底应该给孩子什么样的教育?然而关于教育的答案,始终是复杂的,不是电影中几句激励的话语和几个信任的眼神就能达到的。 尽管电影故事过于理想化,说教意味浓郁,但不可否认,它足够细腻,足够真诚,情感表达是饱满的。尤其是整部影片用标志性事件和老歌串联,90年北京亚运会、97年香港回归、98年抗洪救灾等诸多事件,串联起一代人的集体记忆。回首往事,你会发现,最好的时光,不是人生的高光时刻,而是生命中的每一天。