爱收藏的大学老师张勇 建“时光小屋”带你回味儿时烟火

文/摄 生活报记者 于海霞

黑白电视机、二八自行车、挂历纸门帘、贴满明星不干胶的碗柜……温馨复古的场景、精致怀旧的老物件,在哈市香坊区旭升街锅炉厂家属区的一栋筒子楼里,隐匿着一间别有洞天的小屋,这里是张勇的“时光小屋”,小屋虽外表不起眼,内部却是另一番天地。

今年60岁的张勇是大学老师、民间收藏爱好者,他用老物件再现了自己年少时生活的场景,让人不禁回忆起儿时和父母在一起的那段青春岁月。

打造记忆“收藏室”带你穿越回过去

近日,记者走进张勇的“时光小屋”。在老式筒子楼里,长长的走廊满是烟火气,午后的阳光将窗棂上的灰尘拉得老长。在走廊的尽头,轻轻推开一扇绿色的木质房门,厚重的年代感扑面而来,屋子里的每个角落都摆满了各种各样的老物件,像是乘坐时光机回到了上世纪八九十年代。这些,都是张勇的“心血”。

屋内光线略暗,撩开挂历纸编织的门帘,房间四周的墙壁上挂着各式各样褪色的老照片、明星海报;桌上随意摆放着黑白电视、缝纫机、旧式录音机、收音机以及一些手工艺品;靠墙放着当年张勇骑过的二八自行车和网兜子、铁饭盒……屋里的每一个角落,每一个老物件都是城市的烙印,代表了一个时代的文化和记忆。

“这里的粗布床单,钩织的床单、布帘,甚至麻线被子都是我和弟弟小时候用过的,是妈妈一针一线缝制的,这上面是带着温度和记忆的。”张勇说,他热爱老物件收集和场景布置。随着城市的变化和发展,原来自己在道里区居住的筒子楼已经拆迁,建起了高楼大厦,但他对年少时和父母、邻居们一起生活的场景仍念念不忘。于是,他租了这间朋友闲置的筒子楼房间,在屋里放置了这些“宝贝”,还原成小时候家里的模样。每次来“时光小屋”就仿佛自己仍生活在那个时代,仍然和父母在一起。

张勇说,他有两处“时光小屋”,这处小屋刚刚完成不到一年,因屋子的陈设都是上世纪八九十年代的,包括小时候用过的家具、生活用品、玩具等。来看过朋友们都不禁触景生情,管这里叫“往事俱乐部”,在这里回忆过去的时光,特别是有的朋友父母都过世了,在“时光小屋”的床上坐一坐,可以让浮躁的心静下来。

三万件藏品建起家庭博物馆

张勇表示,他搞收藏有三四十年了,在哈市民间收藏界也算小有名气。“时光小屋”里的老物件全部来自于他的“家庭博物馆”,也就是另一个“时光小屋”。

“我在工作之余时常与朋友去旧货市场淘宝,特别是乡下的旧物市场,寻找那些奇奇怪怪的老物件。”张勇说,有着军旅经历的他自幼喜欢收藏,因为自己一直对历史文化艺术非常热爱,心里有一种复古情结,总认为一个人通过老物件会与世界发生有趣的联系,同时也在与自己对话。在父母和同行的支持下,通过不断积累,他的涉猎范围也越来越广,目前藏品已达到3万多件。

张勇的家庭博物馆位于南岗区一处幽静的小区。屋内按藏品类别分为办公区、历史区、军事区、红色区、民俗区等展区。在几个房间内,陈列了琳琅满目的钟表、收音机、电唱机、老唱片、历史资料、老书籍、上世纪八九十年代的通讯设备、军品、红色文化等充满时代印记的藏品。

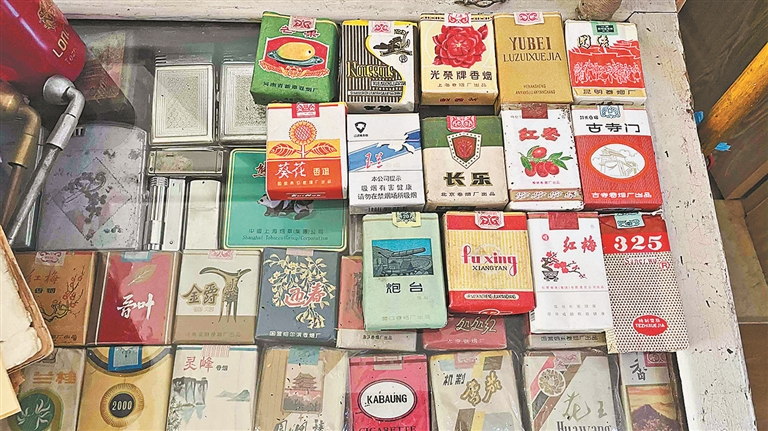

在民俗区,记者看到这里有上世纪七十年代产的9寸黑白电视机,还有当年的上海牌收音机、第一批上海牌手表、至今仍能播放的盘式录音机等,还有颇受烟民们喜爱的大前门、迎春、葡萄、琥珀香等品牌的整盒香烟。

在历史文化区,有关于中东铁路的老物件,如当时的钢轨、墙砖、壁炉、办公用品、1898年生产的手风琴、打字机等,还有清末漕运的奏折、上世纪二十年代哈尔滨的医用冰箱、民国时期的居民证等。

“‘时光小屋’里的自行车是我父亲早年买的,当时可是家里的大件。多年前我还曾经收藏过一台国产的老式上海轿车。”张勇对他的老物件如数家珍。不过,张勇觉得藏品中比较珍贵的是一本名为《中华景像》的书,这是1934年上海良友书局总编辑伍联德走遍全中国拍摄的照片。他收藏的这本为中英文对照版,书中收录了上世纪三十年代中国27个省份最具代表性的风景名胜及建筑照片近千幅。除图片外,该书还包含民国时期各省的国土、人口、党政组织、国防统计、全国铁道及公路里数等。

想建私人博物馆 供市民免费参观

张勇说,看到带有历史印记的东西自己都会淘回来,有时候他也会捐出去一些珍贵的藏品。2020年,他先后向中国人民革命军事博物馆、哈尔滨烈士陵园捐赠个人物品,被永久收藏。

张勇很喜欢朋友们到他的家庭博物馆参观。现在几乎每个房间都有不同特色的藏品,每欣赏完一件藏品,他都会小心翼翼地将其放回原位,保护得很严实。张勇表示,每次触摸这些老物件时,自己仿佛在同它们进行跨越时空对话,虽然这些老物件已经被淘汰,但它们见证了社会进步和时代变迁,见证了人们对美好生活的追求,也带给无数人美好的回忆。不过,这间70多平方米的房子已经存放不下他这些宝贝了。

张勇表示,自己已经到了要退休的年纪,家里人对收藏也不太感兴趣,两个“时光小屋”也装不下太多老物件了。

在张勇看来,“时光小屋”只能与一些藏友交流,他觉得这些藏品不仅可以满足个人的兴趣爱好,还有传递知识、宣传教育的作用。藏品虽然是他花钱和辛苦收集来的,但他不想让这些藏品深藏闺中,想让它们展现自己的价值。他希望能跟文旅部门合作,为这些“宝贝”找一个家,可以免费对外开放,供市民和游客参观游览。