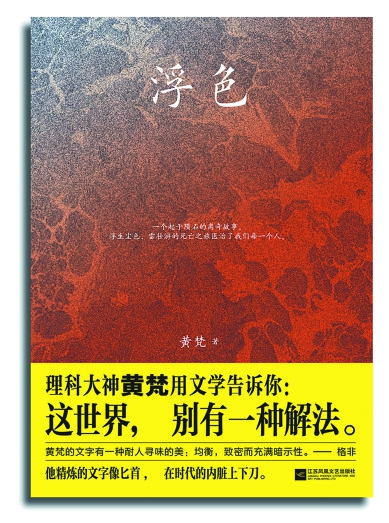

《浮色》黄梵江苏文艺出版社2015年11月

莫拉维亚在《短篇小说与长篇小说》一文中说:“长篇小说的共同特性中至关重要的,乃是我们称之为思想意识的存在……决定一部长篇小说之所以成其为长篇小说的各种东西,全部溯源于思想意识。”也就是说,长篇的灵魂筋骨正在于“思想意识”。如果从这个角度对黄梵的长篇新作《浮色》进行一定的艺术判断,那么,我认为“时间”恰恰是支撑《浮色》任性游走的“思想意识”、灵魂内在。而“时间”作为存在的永恒,它既是一种形式、秩序和规训,同时,它也呈现为无限和可能的多重面孔。而人的生命全部都是在时间之内展开的,人的存在价值不单单拘囿于生命个体本身,而是存在于人与时间的关系辩证法。可以说,生命的意义正在于普鲁斯特的“追忆似水年华”,在于人性主体与时间主体的相互辩驳和宽容。这恰恰是《浮色》一切的开始和一切的结束。 《浮色》以雷家两代人雷壮游、雷石的生命历程为叙事走向发散开去。某种程度上,小说也可以说是雷氏的家族史,只不过小说叙事的选择并不落传统家族叙事的窠臼,以时间的线性逻辑书写家族传奇,而是以家族单位为叙事的基点,将家族历史时间经由雷壮游、雷石的作为生命个体的个性进行打散、重新排列组合。表面上看,这只是文学叙事层面的“闪转腾挪”,而其深在却涉及的是对“时间”的认知问题。黄梵自己在创作谈中说《浮色》是要“松动生活逻辑、因果律”、“重新安排生活和逻辑”、“弥补现实中的欠缺”、“利用想象进行最大‘限度’的偏离。”而“时间”作为一种抽象的概念,那么,它是一种外在的生活运动形式;而作为一种内在的生命意识,那么,它是一种生存秩序和生命运动的内在逻辑;而以人的有限性为参照,它的无限性又是一种生命内在压力和规约。而自从人类诞生,人既与时间并行着,同时又被时间宰制着,在漫长的历史序列中,历史的线性逻辑既让我们看清了自己的来路,同时也难以避免地让我们深陷线性思维的历史惯性之中,历史所含蓄的极大的复杂性就被遮蔽和简省了。自然,“时间”就成为了一种固化的程式。这样一来,人的历史主体地位就失去了存在的合理性和合法性。因而,人的价值也就是对“时间”的反抗,人要从“时间”的禁锢中塑造自我的形象主体,人不能超越时间,同样,也不能被时间超越。另一方面,就当下社会现实而言,物质作为商品对社会空间的极大充斥,一方面改变了社会的外在面貌,另一方面也改变了内在的社会结构,社会越来越制度化、符号化,人的心理结构在物欲的左右下也越来越功利化和僵硬化,人的生存空间也相对模式化。因此,在现代生存境遇下,一种生活逻辑的转变、一种时间意识的重新审视都显得很有必要,而作为审美对应的文学叙事对新的叙事可能的找寻则显得更为迫切。这正是《浮色》所引起我思考的地方,我认为也是小说的意蕴价值所在。 《浮色》实际上的时间立足点只是2009年9月的几天时间。父亲雷壮游被天降陨石埋了起来,受伤住院。身在石城的儿子雷石接到电报赶回家乡。由此,小说在两条线索的交叉运动下各自展开叙事,时间由“此在”向“历史”和“未来”的双向延伸。一是,父亲雷壮游住院期间,在意识模糊的情况下,对父辈历史的回忆,重返五六十年代,以及以意识流的科幻形式在三百年后的“未来城”与当下之间进行想象穿梭。二是,雷石在回乡路途中对自己生活经历的回想复现。两种复调的叙事声音既是一种补充,弥补当下视角的单一性,同时也是对生活的可能性本身的探索。比如,“未来城”的构想既是对当下生存现实的想象性仿造,同时也是对当下生存逻辑的反转和重新调整。某种程度上,“未来城”是小说在对当下与历史的既有认知的前提下所生发出的一种新的生活可能。在那里,人不为欲望左右,文明道德泾渭分明。相对于现实中国,“未来城”就像一个镜像,为我们提供反观的参照。正如标题“浮色”所暗示的,通过彼在时空的想象,来呈现现实中国的众生世相。这是小说的全景意图,力图通过对时间的划分、断取和重新整合,还原历史真相,并且在历史隐含的内在逻辑中寻求一种新的可能,以求对当下现实的启示性意义。 《浮色》的扉页写着:“故乡仿佛就是我自己……”,对于一个离乡的人,显然,“故乡”既是一种怀乡的距离,而因为这种时间、空间的距离存在,它同时又是一种连缀着生命本源、融入生命个体的生命意识。小说既是写作实践的“客观对应物”,同时也是作家的生命价值能够实现的空间场域,二者两相对照,“故乡”作为时间距离的那种情愫才能感动你我。