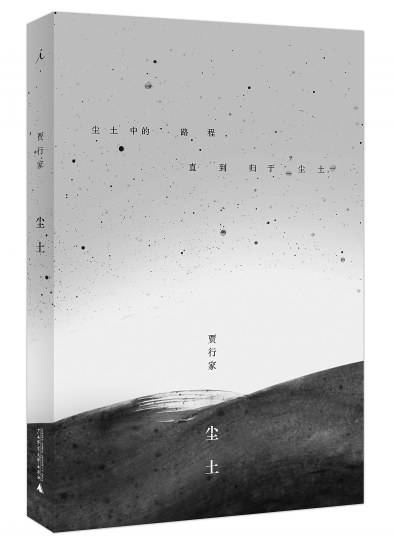

□贾行家摘自《尘土》贾行家 广西师范大学出版社/2016年10月老人和将老而乐于提前进入这种生活的人,一天总能在几个老地方碰面。 比如小澡堂。上岁数的人睡得早,觉也轻,天蒙蒙即起,朝锅炉房那道蓝烟的方向去赶新烧的热水。澡堂卖票的也是个老者,从凌晨营业到下晚,年节无休,谁也不知道他什么时候睡觉。澡票一张两毛,印在很薄的彩纸上。领了票换一块火柴盒大的肥皂,从架上精选一个铁盆和两只不分左右脚的拖鞋。还可以在更衣室里多花一毛钱买个有门帘子的“单间”,里头有两张火车硬座一样的板儿床,我姥爷特地斥资两毛领我享受过一回。池子不大,一圈能坐十几个老头。别处洗澡应该是午晚饭之间,空腹洗澡要防备“晕堂”,但他们非要一睁眼就把全身烫得红亮亮轻飘飘才能开始一天。南方文雅精细、懂得将洗澡作为道的老者,认为澡堂子不是吃汤面,不该抢“头水儿”,水浑糨糨如勾了芡固然不行,太清了也不法自然,应该清而有元气,烫而不躁,极高明,但是我们这里不懂,也不觉得该懂。 比如茶馆。这里又不像京津,没有清音桌、书场或相声大会,茶馆就是卖茶水和一点儿瓜子,任茶客穷聊。老人间有的谈得来,有的谈不来。有人只关心谁开多少退休金,哪一年参加革命,什么级别,像痴呆一样每天问一遍,因为他是离休的。有的谈得很风雅,小声切磋炸小碗炸酱怎么做好吃,炖红烧肉应该什么时候搁煮熟了的鸡蛋。也有的只是认真地听电匣子,里面什么正经节目也没有,劝农民养蝎子致富之类。我印象很深的一位老先生,相貌儒雅,白发似雪,自己带着装好几根茶叶的玻璃罐头瓶来,天天买一个钢镚的热水,微笑着坐在靠窗的角落里一言不发,眼望着外面的榆树,从正午到日暮,对别人的谈话在有意无意之间,一坐就是好多年。 豪迈的去熏酱店里喝酒。受俄国人的影响,本地人爱吃熟肉食,也会做。俄式(严格说来是乌克兰式)红肠风干肠之外,卤一大锅酱牛肉,一大锅猪头肉、猪脑子、猪大肠。那时候没听说过添加剂增香剂,一刀切开扑鼻的只有肉香和醇厚的花椒大料香油味儿。两个人选几样请店主飞刀切了,必不可少的还有肉汤煮的干豆腐卷,好吃,便宜,再从旁边傍着小店开的摊子上买一包五香花生,烫两壶二两一壶的酒。这时候彼此两颗花白的秃头凑在一起,说的就不是茶馆里的那些客套闲白,是彼此推心置腹不足为外人道的隐秘,或者是壮怀激烈甚至攻击大好形势。我小时候第一爱吃肉,第二爱看别人吃肉,过屠门大嚼,坐在旁边和几条土狗一同流口水,听他们说了好多这样的话,对老人们的心事知道了一些。大胖子店主经营不定时,卖完就收摊,多数掌握在午后两点,没喝好的也不撵,他和主顾互相点点头,自己锁上门先走了,食客把杯盘筷子摞在窗台上。他不做晚上生意,要应付醉鬼,一上午赚的钱就够了。天擦黑,去公园看老太太扭秧歌。 更多的人在更多的时候,什么地方都不去,一日三餐和家务以外,太阳好的时候在附近遛遛,坐在喇叭花丛前的几只木板搭起来的长凳子上看几个老而弥臭的棋篓子下几盘棋,太阳不好就待在家里,半本旧杂志,修一样修好了也没用的东西。不去逛公园,要门票,不去逛商店,闹,不去江边,没啥看的。 这种生活在很多人看来是浪费生命,是空洞而不可容忍的,在我看来每天知道自己做什么——就是什么也不做,是件可得意的事,是完整地拥有自己。